Bergische Universität Wuppertal

| Bergische Universität Wuppertal | |

|---|---|

| |

| Gründung | 1972 (als Gesamthochschule) |

| Trägerschaft | MIWF NRW (staatlich) |

| Ort | Wuppertal |

| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |

| Land | Deutschland |

| Rektor | Lambert T. Koch |

| Studierende | 20.141 (WS 2014/2015) |

| Mitarbeiter | 3.139 (2014)[1][2] |

| davon Professoren | 251 (2014)[1] |

| Jahresetat | ≈ 110 Mio. € (2014)[3] |

| Website | www.uni-wuppertal.de |

Die Bergische Universität Wuppertal – kurz Uni Wuppertal sowie inoffiziell BUW, englisch University of Wuppertal – wurde 1972 im Zuge der NRW-Bildungsinitiative als Gesamthochschule gegründet. Seit 2003 wird sie unter dem heutigen Namen als Universität geführt. Im Wintersemester 2014/15 studierten an der Universität über 20.100 Studierende, darunter befanden sich mehr als 4000 Erstsemester. Diese wurden von über 250 Professoren[1] in etwa 1030 Lehrveranstaltungen an drei Universitätsstandorten unterrichtet. Im gleichen Zeitraum wurden etwa 100 Studiengänge angeboten.

Die Hochschule verfügt über ein breites Fächerspektrum mit vielen interdisziplinären Verknüpfungen und Studiengängen wie der Sicherheitstechnik oder dem Mediendesign, die in Wuppertal einzigartig oder in besonderer Weise angeboten werden. Sie ist jedoch keine klassische Volluniversität: Die Fachbereiche Medizin und Jura fehlen. Vor allem die Bereiche Physik, Architektur oder Design erreichen regelmäßig gute Platzierungen in Vergleichsstudien, der Bereich der Gründungsqualifizierung wurde bereits mehrfach als bester Deutschlands ausgezeichnet, auch der Bereich der Lehramtsstudien zählt zu den führenden in Deutschland. Angehörigen der Universität werden regelmäßig Auszeichnungen und Ehrungen für wissenschaftliche Leistungen zuteil, viele weitere Wissenschaftler sind in nationalen und internationalen Gremien und Instituten vertreten. Darüber hinaus wurde Rektor Lambert T. Koch seit 2010 jährlich unter die besten Hochschulrektoren Deutschlands gewählt.

Die Universität verfügt über ein ausgeprägtes Forschungsprofil. Anfang 2015 bestanden ca. 400 Forschungsgruppen und ein überregionaler DFG-Sonderforschungsbereich. Die Universität ist unter anderem an internationalen Großforschungsprojekten wie IceCube, dem Pierre-Auger-Observatorium oder dem LHC Computing Grid beteiligt und stellt in diesen Bereichen einige der bedeutendsten Wissenschaftler. Mit Pleiades und QPACE befinden sich hier zwei der leistungsstärksten Rechenzentren der Welt. Ein jüngeres Ereignis ist die Entdeckung der Terahertz-Quelle, die als Meilenstein in der Terahertz-Technologie gilt. Auch einige der an der Universität ansässigen Institute wie das Martin-Heidegger-Institut, das Europäische Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen oder das Biblisch-Archäologische Institut haben überregionale Bedeutung.

Geschichte

Vorläufereinrichtungen

Als eines der ersten Vorgängerinstitute der Bergischen Universität wurde 1863 eine Höhere Gewerbeschule im Tal der Wupper gegründet, die Ingenieure ausbildete. Seit 1898 trug sie den Namen Königliche Vereinigte Maschinenbauschule Elberfeld-Barmen. Zuvor hatte 1894 die Barmer Kunstgewerbeschule und 1897 die Königlich Preußische Baugewerkschule für Elberfeld-Barmen ihren Lehrbetrieb aufgenommen. 1900 folgte die Preußische Höhere Fachschule für die Textilindustrie in Barmen. Bereits nach dem Zusammenschluss der Ortsteile Elberfeld und Barmen entstand 1938 die Höhere Fachschule für das Grafische Gewerbe.

Zum Wintersemester 1946 nahm die neu gegründete Pädagogische Akademie Wuppertal mit 200 Studenten ihren Lehrbetrieb auf. Sie wurde 1962 zunächst als eigenständige Pädagogische Hochschule und ab 1965 als Abteilung einer neuen, aus mehreren Standorten fusionierten Pädagogischen Hochschule Rheinland weitergeführt.

Der Ausbildungszweig der Kunstgewerbeschule wurde ab 1949 in eine Werkkunstschule überführt, zu der ein neues Institut für Industrieform (Industrial Design) gehörte. Ab 1963 wurde dort zusätzlich die eigenständige Höhere Fachschule für die Grafische Industrie mit den zwei Abteilungen Typografie/Layout und Druckereitechnik geschaffen. Zum Wintersemester 1964 begann in der Staatlichen Ingenieurschule für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Remscheid mit 400 Studenten der Lehrbetrieb, in Wuppertal studierten in diesem Zweig seinerzeit über 500 zukünftige Ingenieure. Für die Ingenieurschule wurde ab 1969 ein Neubau in der Wuppertaler Fuhlrottstraße begonnen, der heutige Campus Grifflenberg.

Gründung und Aufbau

1966 schlug der Vorsitzende der lokalen SPD-Fraktion sowie Landtagsabgeordnete Johannes Rau im Stadtrat die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft vor, die eine universitäre Hochschulgründung in Wuppertal vorbereiten sollte. Als Oberbürgermeister und Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion verfasste er drei Jahre später einen Brief an Ministerpräsident Heinz Kühn, in dem er die Gründung einer Gesamthochschule vorschlägt. Auf Beschluss der Nordrhein-Westfälischen Landesregierung wurden im August 1971 die Staatlichen Ingenieurschulen für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Wuppertal und Remscheid, die Textilingenieurschule, die Staatliche Ingenieurschule für das Bauwesen, die Werkkunstschule Wuppertal und die Höhere Fachschule für die Grafische Industrie zur Fachhochschule Wuppertal zusammengefasst. Das Gebäude wurde wie zeitgleich auch die neuen Standorte in Duisburg, Essen, Paderborn und Siegen im Baukasten-Prinzip errichtet, die Kosten beliefen sich auf etwa 270 Millionen Mark.[4] Zum 1. August 1972 nahm die Gesamthochschule Wuppertal als Zusammenschluss der Fachhochschule Wuppertal und der PH Rheinland, Abteilung Wuppertal, mit etwa 3500 Studenten ihren Lehrbetrieb auf.

Bereits 1973 wurde die Gesellschaft der Freunde der Bergischen Universität gegründet. Am 17. Juli 1974 wurde vom Gründungssenat der Name „Bergische Universität – Gesamthochschule Wuppertal“ beschlossen, der erst nach einem erneuten Beschluss des ersten gewählten Senats am 26. Mai 1983 vom Wissenschaftsministerium genehmigt wurde. Seit 1976 besteht ein Rahmenkooperationsvertrag mit der Technischen Akademie Wuppertal. Die Neubauten auf dem Grifflenberg konnten 1977 bezogen werden, die Schlüsselübergabe fand am 24. Oktober 1977 statt. Die im gleichen Jahr fertig gestellten Wohnhäuser an der „Burse“, die bis 2003 ersetzt wurden, zählten mit 600 Wohnplätzen zu den größten Studentenwohnheimen Deutschlands. Bereits 1978 verdoppelte sich die Zahl der Studierenden auf etwa 7000. Im selben Jahr wurde die Hochschule Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein Jahr später der Europäischen Rektorenkonferenz.

1980er und 1990er

1980 erhielt die Universität als erste Gesamthochschule einen DFG-Sonderforschungsbereich „Quantentheoretische und experimentelle Untersuchungen der Energiezustände einfacher Moleküle“ im damaligen Fachbereich Chemie. Genau zehn Jahre nach der Gründung waren bereits 11.000 Studierende eingeschrieben. 1985 wurde mit der Wissenschaftstransferstelle der Vorläufer des heute renommierten Gründungsstandortes eingerichtet. 1987 wurde Siegfried Maser neuer Rektor der Gesamthochschule. Im selben Jahr wurde die Uni-Halle eingeweiht und durch Bezug einer ehemaligen Konfektionskleiderfabrik in der Elberfelder Hofaue ein neuer Campus für Industrial Design errichtet, außerdem übergab Werner Schriefers der Gesamthochschule 5000 Objekte aus seiner Kunst-Sammlung. 1988 bot die Universität erstmals ein Seniorenstudium an. Schon 1989 kamen erstmals Überlastungsprobleme auf, da statt wie geplant 8500 Immatrikulierten über 16.000 Studenten eingeschrieben waren. Im selben Jahr begann das CRISTA-Forschungsprojekt, das der Hochschule Drittmittel in Höhe von 55 Millionen Deutsche Mark einbrachte.

Da nun auch am Campus Haspel Platzmangel herrschte, wurde die Pauluskirche im Stadtteil Unterbarmen als Hörsaal für Studierende der Architektur und des Bauingenieurwesens angemietet. Erich Hödl wurde zum 1. Oktober neuer Rektor. 1991 wurden erstmals studentische Tutorien angeboten. Anfang 1992 begann der Modellversuch „Hochschule und Finanzautonomie“ mit einem Haushaltsvolumen von 140 Millionen Mark. Bis zum Wintersemester 1994 stieg die Anzahl Immatrikulierter auf über 18.300 an, weshalb gegenüber dem heutigen Gebäude K provisorische Seminarcontainer aufgestellt wurden. Ende 1994 wurden daher große Teile der ehemaligen Generaloberst-Hoepner-Kaserne zum Bau des neuen Standortes am Freudenberg erworben. 1995 kaufte die Universitätsbibliothek ihr millionstes Buch. Zugleich führte die Hochschulverwaltung eine betriebswirtschaftlich orientierte Kostenrechnung ein und knüpfte damit an den Managementansatz der Finanzautonomie an. 1996 wurde der zehntausendste Lehrer seit Inbetriebnahme der Pädagogischen Hochschule 1946 ausgebildet. Die Wissenschaftstransferstelle gewann 1998 einen von fünf Preisen bei einem bundesweiten Wettbewerb und erhielt dadurch acht Millionen Mark. Im gleichen Jahr wurde der neue Webauftritt der Hochschule als bundesweit drittbester ausgezeichnet.[5] Der Studiengang Druckereitechnik bezog 1999 als erster den neuen Campus Freudenberg. Zum 1. Oktober wurde Volker Ronge neuer Hochschulrektor.

2000er Jahre

Am 17. Juni 2002 übergaben Volker Ronge und Hans Weiler einen Mediations-Abschlussbericht an die Wissenschaftsministerin Gabriele Behler, um für eine Reduzierung von 13 auf sieben Fachbereiche zu plädieren. Im Oktober desselben Jahres feierte die Universität ihr 30-jähriges Jubiläum mit einer 24 Stunden andauernden Ringvorlesung zahlreicher Referenten, die in der Pauluskirche von insgesamt bis zu 3000 Hörern besucht wurde und deutschlandweit als „längste Vorlesung der Welt“ bekannt wurde.[6] 2003 fiel die Zusatzbezeichnung „Gesamthochschule“ weg, seither lautet der offizielle Name „Bergische Universität Wuppertal“. Die beantragte Neugliederung der nun sieben Fachbereiche A–G trat zum Wintersemester 2003/04 in Kraft. Durch eine neue Gebührenordnung, die Studenten mit mehr als dem Eineinhalbfachen der üblichen Regelstudienzeit betraf, sank die Studierendenzahl 2004 auf knapp 12.000. Seit dem gleichen Jahr beherbergt das neue Rektoratsgebäude B zwischen dem Hauptgebäude und dem Mensa-Trakt verschiedene Organe der Hochschulverwaltung sowie die Zentrale Studienberatung. Im selben Jahr startete der erste Kombinatorische Studiengang. Seit Dezember 2005 können Immatrikulationen online durchgeführt werden. Am 14. Juni wurde die Einführung von Studienbeiträgen in Höhe von 500 Euro beschlossen. Am 2. September wurde der erste „Tag der Forschung“ veranstaltet.

Seit 2006 gehört die Universität zum Kreis der Partnerhochschulen des Spitzensports. Von 1996 bis 2006 stieg der Frauenanteil an Studierenden von 36 % auf über 50 %. Seit dem 1. Januar 2007 ist die Universität, wie alle nordrhein-westfälischen Hochschulen auch, eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Am 29. Juni wurden Josef Beutelmann, Christiane Spiel, Hans-Udo Klein, Achim Meyer auf der Heyde, Gerhard Hanswille und Friedrich Steinle zu den ersten Mitgliedern des neuen Hochschulrates ernannt. Seit dem Wintersemester 2007/08 sind im Zuge der Umstellungen durch den Bologna-Prozess keine Einschreibungen für Diplom-Studiengänge mehr möglich. Wegen mehr als 3000 Einschreibungen in diesem Zeitraum mussten größere Vorlesungsveranstaltungen in Kinosälen des Elberfelder Cinemaxx abgehalten werden. Am 16. Januar 2008 stellte die Universität erstmals Podcasts im Internet zur Verfügung.[7] Seit dem 12. März 2008 ist Lambert T. Koch Rektor der Bergischen Universität. Kurz darauf wurde bereits ein Regionalbeirat gegründet, um die Beziehungen der Universität mit der Bergischen Region zu intensivieren. Im April 2008 wurde das Online-Vorlesungsverzeichnis „WUSEL“ (Wuppertaler UniversitätsStudierenden Online-Portal zur Elektronischen Unterstützung der Lehr- und Lernorganisation) eingerichtet, womit sich die Universität über 200 weiteren deutschen Hochschule anschloss, die die Software des Hochschul-Informations-Systems bereits nutzten. Für die erfolgreiche Steigerung des Frauenanteils in den Professuren erhielt die Universität Ende April 2009 ca. 1 Mio. Euro aus dem nordrhein-westfälischen Strukturfonds und erzielte das landesweit zweitbeste Ergebnis nach der Universität Paderborn.[8] Zum 30. April führte die Universität ein aus sechs Profillinien bestehendes Leitbild ein (siehe unten).

2010er Jahre

Nach dem bundesweiten Bildungsstreik des Vorjahres wurden am 19. Mai 2010 weitreichende Verbesserungen der Studienstruktur und -organisation vorgestellt. Unabhängig davon wurde im Februar 2011 das Zentrum für Weiterbildung ZWB gegründet, kurz darauf das Servicebüro familie@buw. Am 22. Juni wurde das neue Hörsaalzentrum im Gebäude K eröffnet und bietet in Hörsälen und Seminarräumen nun Platz für über 1500 Studenten. Seit dem 17. Oktober bietet die Universität ein Studium generale an, das gemeinsam für Studierende, Gasthörer und Seniorenstudierende angeboten wird. Nach nur einjähriger Bauzeit wurde im März 2012 der neue Lese- und Arbeitssaal der Universitätsbibliothek mit über 200 Einzelarbeitsplätzen eröffnet. Zugleich erschien die erste Ausgabe des „Absolventenjahrbuchs“, das Absolventen aller Fachbereiche umfasst und damit bundesweit einmalig ist.[9] Am 21. Juni wurde ein 1 km langer Baumlehrpfad als Rundweg mit über 40 typischen Forst- und Parkbäumen eröffnet. Zum Wintersemester 2012/13 wurde mit fast 4400 Erstsemester ein neuer Rekord erreicht. Am 22. Oktober wurde die Lichtinstallation MetaLicht eingeweiht.

Seit Anfang 2013 wird an der Gaußstraße gegenüber dem Hörsaalgebäude K ein 70 Millionen Euro teurer Gebäudekomplex V/W mit etwa 16.500 Quadratmetern errichtet, in den die Fachbereiche Chemie, Biologie, Maschinenbau und Sicherheitstechnik einziehen sollen. Ende Juni wurde der Universität nach erfolgreicher Arbeit in der Gleichstellung sowie der Beteiligung am EU-Forschungsprojekt „GenderTime“ die Aufnahme in die höchste Qualifikationsstufe 4 zuerkannt.[10] Im Januar 2014 wurde im Gebäude K als einer der ersten seiner Art in Deutschland ein barrierefreier Lernraum für Studierende mit physischer oder psychischer Behinderung eröffnet.[11] Im April begannen die Bauarbeiten für ein neues Gebäude am Campus Haspel. Seit dem 1. September gehören Anke Kahl und Cornelia Gräsel dem Rektorat an. Zum Wintersemester waren an der Universität erstmals über 20.000 Studierende eingeschrieben. Seit Januar 2015 besteht am Campus Haspel eine etwa 600 Handmuster umfassende „Materialbibliothek“.[12] Im Juni des gleichen Jahres war erstmals die Campus-App für Smartphones verfügbar.

Profil & Organisation

Profillinie

Um nach außen hin ein klares Wahrnehmungsbild zu erzeugen, Synergieeffekte zu entwickeln und über Bereiche mit hohem Spezialisierungsgrad zu verfügen, wurden an der Universität besondere Profile der Forschung und Lehre herausgebildet, die 2009 wirksam wurden und auch als Maßstab für die einzelnen Fachbereiche gelten.[13]

- 1. Bausteine der Materie, Experiment, Simulation und mathematische Methoden

Die erste Profillinie fokussiert sich auf die Grundlagenforschung an der Universität, vor allem in den Naturwissenschaften und der Mathematik; Forschungsschwerpunkte sind die experimentelle und theoretische Teilchenphysik, das wissenschaftliche Rechnen und die Darstellungstheorie. Darüber hinaus werden zur Erkenntnisgewinnung numerische Simulationen und Höchstleistungsrechnen betrieben.

- 2. Bildung und Wissen in sozialen und kulturellen Kontexten

Der Fokus der zweiten Profillinie liegt auf der Gestaltung von Bildungsprozessen und der Erforschung des Zusammenhangs von Bildung und Wissen in Vergangenheit und Gegenwart. Durch die Berücksichtigung alltäglicher und kultureller Praktiken sowie durch Beiträge aus den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaften werden transdisziplinäre methodische Zugänge ermöglicht, die die Grundlagen der Lehrerbildung darstellen.

- 3. Gesundheit, Prävention und Bewegung

Die dritte Profillinie widmet sich der Prävention, Bewegung, Gesunderhaltung sowie Leistungs- und Arbeitsfähigkeit Erwerbstätiger. Durch den Wandel der Gesundheit von einem rein medizinischen Phänomen zu einem wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt kommt diesen Bereichen ein wachsender Stellenwert zu. Die Universität führt zahlreiche Disziplinen dieser Art durch Institute wie das BKG in interdisziplinären Forschungsprojekten zusammen.

- 4. Sprache, Erzählen und Edition

Die vierte Profillinie dient der Orientierung verschiedener geistes- und kulturwissenschaftlicher Schwerpunkte in Instituten und Zentren an der Auffassung, Strukturierung, Deutung und Vermittlung realer und imaginierter Erfahrungen. Die Untersuchungen gelten strukturellen und kontextuellen Aspekten des Erzählens in der historischen Entwicklung des literarischen Erzählens, im nichtliterarischen Erzählen und in dessen intermedialen Aspekten. Fächerübergreifend gilt die Forschung und Lehre der Theorie der Textedition, dem Spracherwerb, der Sprachstruktur sowie der Kultur- und Kommunikationsforschung.

- 5. Umwelt, Engineering und Sicherheit

Die fünfte Profillinie verbindet mit Unterstützung der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie des Wuppertal-Instituts Forschungen zu Themen der Umweltsysteme sowie der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Neben Grundlagenforschung wird auch eine Entwicklung anwendungsnaher Produkte sowie effizienter Systeme in Kooperation mit Industrieunternehmen betrieben. Ziele sind das Verständnis komplexer Zusammenhänge in ökologischen und technischen Systemen und die Erfüllung künftiger Bedürfnisse in Zeiten des Wandels der Umweltauflagen und Ressourcenverfügbarkeit.

- 6. Unternehmertum, Innovation und wirtschaftlicher Wandel

Die sechste Profillinie gilt der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Unternehmertum, Gründung und wirtschaftlicher Entwicklung. Hierbei werden ökonomische, rechtliche, politische, soziale, psychologische, historische und ethische Grundlagen berücksichtigt, ebenso wie Wechselwirkungen zwischen mikropolitischen Weichenstellungen einzelwirtschaftlicher Akteure sowie makropolitischen Entscheidungen der föderalen Ebene.

Organisation

Leitung und Verwaltung

Die Bergische Universität verfügt über eine breite Organisationsstruktur, die neben der Leitung und Verwaltung der Universität auch deren Fachbereiche und Institutionen umfasst und damit das Grundgerüst der Funktionalität der Hochschule bildet.

Das oberste Gremium der Universität ist der Hochschulrat, dessen Aufgaben die Beratung des Rektorats und die Aufsicht über dessen Geschäftsführung sind. Dem Hochschulrat gehören im Wintersemester 2013/14 folgende Personen an:[14]

- Josef Beutelmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Barmenia Versicherungen

- Tony Cragg, bildender Künstler

- Gerhard Hanswille, Hochschullehrer für Stahlbau

- Ursula Kocher, Hochschullehrerin für Allgemeine Literaturwissenschaft und Ältere deutsche Literatur

- Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks

- Christiane Spiel, Hochschullehrerin der Psychologie an der Universität Wien

Der Hochschulrat berät das Rektorat, das den Rektor sowie die Prorektoren umfasst und die wissenschaftliche Arbeit der Universität leitet. Als Rektor repräsentiert seit 2008 Lambert T. Koch die Universität und beschließt die Ausrichtung der Forschung und Lehre. Die vier Prorektoren sind:

- Prorektor I für Studium und Lehre: Andreas Frommer

- Prorektor II für Forschung, Drittmittel und Graduiertenförderung: Michael Scheffel

- Prorektor III für Finanzen, Planung und Transfer: Anke Kahl

- Prorektor IV für Internationales und Diversität: Cornelia Gräsel

Die fünf Stabstellen Gleichstellung und Vielfalt, Netzwerk Qualität in Studium und Lehre (QSL), Universitätskommunikations, Wissenschaftstransferstelle und ein Datenschutzbeauftragter unterstützen das Rektorat.

Der Kanzler ist der Leiter der Hochschulverwaltung und kümmert sich darüber hinaus um den Haushalt, Liegenschaften sowie um Rechtsaufgaben. Dieses Amt bekleidet seit 2009 Roland Kischkel. Dem Kanzler sowie der Verwaltung steht ein Justiziar zur Seite. Der Hochschulverwaltung gehören außerdem sechs Dezernaten mit insgesamt 20 Abteilungen an:

- Dezernat 1: Haushalt, Beschaffung, Forschung und Drittmittel

- Dezernat 2: Planung und Entwicklung

- Dezernat 3: Akademische und studentische Angelegenheiten

- Dezernat 4: Organisation und Personal

- Dezernat 5: Gebäude-, Sicherheits- und Umweltmanagement

- Dezernat 6: Studium, Lehre und Qualitätsmanagement

Ein weiteres Organ ist zudem der Senat, der kollegial selbstverwaltet und demokratisch gewählt wird. Seine Tätigkeit besteht grundsätzlich aus beratenden, strategischen und legislativen Aufgaben. Ihm gehörten 2015 in vier Gruppen (Hochschullehrer, akademische Mitarbeiter, Studierende, weitere Mitarbeiter) 22 Personen an.

Zentrale Einrichtungen

Ein weiterer Teil der Organisationsstruktur ist die Aufteilung in mehrere Fachbereiche, Zentrale Einrichtungen, interdisziplinäre Zentren und Institute. Die Fachbereiche, interdisziplinären Zentren und Institute werden in späteren Abschnitten erläutert. Die Zentralen Einrichtungen sind akademische Einrichtungen parallel zu den innerhalb der Fachbereiche angebotenen Veranstaltungen und dienen in erster Linie der Unterstützung Studierender. Sie werden durch eigene Kommissionen unterstützt und beaufsichtigt. Die Bergische Universität unterhält fünf Zentrale Einrichtungen:

- Die Universitätsbibliothek mit drei Standorten

- Das Zentrum für Informations- und Medienverarbeitung (ZIM)

- Die Zentrale Studienberatung (ZSB)

- Das Sprachlehrinstitut (SLI)

- Der Hochschulsport

Gleichstellung

Zentrale Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten sind die Beratung und Unterstützung der Hochschulleitung sowie der Fachbereiche und Zentralen Einrichtungen bei der Umsetzung der Gleichstellung und die Mitwirkung bei Entwicklungs- und Gleichstellungsplänen sowie Personalangelegenheiten. Gleichstellungsbeauftragte ist seit 2000 die Sozialwissenschaftlerin Christel Hornstein, die bereits Sprecherin der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen war. Neben dem elfköpfigen Team des Büros der Gleichstellungsbeauftragten existiert eine 22-köpfige Gleichstellungskommission, die sowohl die Hochschule als auch die Gleichstellungsbeauftragte beraten. Die Kommission besteht aus vier Gruppen (Hochschullehrende, akademische Beschäftigte, weitere Angestellten, Studierende), ständigen Gästen sowie der Vorsitzenden[15]

Die Arbeit des Gleichstellungsbüros der Universität wurde bisher mehrfach ausgezeichnet. Vom Bundesministerium wurde das zukunftsweisende Gleichstellungskonzept als positiv begutachtet und mit drei Förderzusagen für Regelprofessuren versehen. Für das Modell „Kinderfreizeiten in der Uni“ erhielt die Universität den lokalen Innovationspreis und gehört zu den familienfreundlichsten Unternehmen in der Stadt. Für das Redesign des Gleichstellungsmagazins wurde die Studentin Jessica Scholz mit dem international renommierten Award for Typographic Excellence ausgezeichnet. Die Förderlinie „Wege in die Wissenschaft – ein Qualifizierungsprogramm mit Genderprofil“ wurde als eines von wenigen deutschen Beispielen in den Report des EU-Projektes „GENDERA“ (Gender Debate in the European Research Area) aufgenommen, der Ergebnisse vorbildlicher Maßnahmen aus neun Partnerländern aufarbeitet. 2013 wurde die Bergische Universität von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Umsetzung forschungsorientierter Gleichstellungsstandards in die Qualifikationsstufe 4 aufgenommen, der zu dem Zeitpunkt 22 von 68 deutschen Hochschulen angehören.[10]

Finanzhaushalt

Der gesamte Finanzhaushalt der Bergischen Universität liegt pro Haushaltsjahr bei etwa 104 Millionen Euro, 2014 waren es erstmals über 110 Millionen Euro. Die Drittmitteleinnahmen bewegten sich im Zeitraum von 2010 bis 2014 in einem Rahmen von etwa 19 bis über 33 Millionen Euro, die Ausgaben dieser Mittel sind zumeist etwas geringer. 2014 stammte der größte Teil der Drittmitteleinnahmen vom Bund (etwa 12,1 Mio. Euro), hinzu kamen Einnahmen aus den Fördertöpfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (etwa 8,7 Mio. Euro), aus Zuschüssen der Wirtschaft und kooperierender Verbände (etwa 5,8 Mio. Euro), aus Förderungen der Europäischen Union (etwa 3,9 Mio. Euro) sowie sonstige Einnahmen (etwa 3,0 Mio. Euro).[3]

Mit etwa 70 Millionen Euro wurde 2014 der größte Teil des Finanzhaushaltes für Personalkosten aufgewendet, gefolgt von etwa 40 Millionen Euro für Miete und Bewirtschaftung und einen ausfallend geringen Teil für Sachmittel. Die Verteilung der Drittmittel auf die einzelnen Fachbereiche fiel wie folgt aus: 33,5 % Fachbereich C, 19,7 % Fachbereich D, 19,2 % Fachbereich E, 5,1 % Fachbereich G, 4,7 % Fachbereich A, 4,3 % Fachbereich B, 2,0 % School of Education und 0,5 % Fachbereich F. Darüber hinaus entfallen 11,1 % an das Rektorat und die Verwaltung.[3]

Semesterbeitrag/Studiengebühren

Studenten müssen zum Wintersemester 2015/16 einen Semesterbeitrag in Höhe von 260,46 Euro an die Universität zahlen. An allen öffentlichen Hochschulen in NRW wird seit dem Wintersemester 2011/12 keine Studiengebühr mehr erhoben. Die lokalen Semestergebühren setzen sich aus drei Faktoren zusammen:[16]

- Mobilitätsbeitrag (Semesterticket): 174,46 Euro

- Sozialbeitrag (Studentenwerk): 74,00 Euro

- Studentenschaftsbeitrag (Verwaltung): 12,00 Euro

Diese Beträge betreffen jedoch lediglich Promovierende und Haupthörer/Studierende. Seniorenstudenten, Gaststudenten und zum Teil auch Zweithörer zahlen 100 Euro; bei Belegung des gleichen Studiengangs wie an der Ersthochschule ist kein Zweithörerbeitrag erforderlich.

Seit der Einführung des Semesterbeitrags zum Wintersemester 2011/12 hat sich der Betrag von 224,06 € bis zum Sommersemester 2015 um 36,40 € erhöht.[17] Die letzte zu entrichtende Studiengebühr vor Einführung des Semesterbeitrages betrug zum Sommersemester 2011 719,31 € und bestand zum größten Teil (500,00 €) aus dem Studienbeitrag, der zu den drei heute gültigen Faktoren hinzu addiert wurde.

Lehrbetrieb

Fachbereiche

Die Universität bot 2015 in sieben Fachbereichen 99 Studiengänge (59 Bachelor- und 39 Master-Studiengänge sowie 1 Staatsexamen) an:

- Fachbereich A: Geistes- und Kulturwissenschaften

- Fachbereich B: Wirtschaftswissenschaft – Schumpeter School of Business and Economics

- Fachbereich C: Mathematik und Naturwissenschaften

- Fachbereich D: Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Sicherheitstechnik

- Fachbereich E: Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik

- Fachbereich F: Design und Kunst

- Fachbereich G: Human- und Sozialwissenschaften

- School of Education

Das Fach Kommunikationsdesign wurde 2009 wegen eines anhaltenden Konflikts aus dem Studienprogramm genommen, aber noch bis zum Sommersemester 2012 als Außenstandort der Folkwang Universität der Künste betrieben.

Die School of Education ist kein eigener Fachbereich, da die Fachdidaktiken in die vorhandenen Fachbereiche A bis G integriert sind und sie als fachbereichsübergreifende „Querschnittsorganisation“ in erster Linie Möglichkeiten zur Mitwirkung und Vernetzung bieten soll.[18]

Besondere Studienfächer/Professuren

Im Jahr 1975 führte die Universität Wuppertal den Studiengang Sicherheitstechnik ein. Ein Studiengang mit ähnlich breiter Ausrichtung wird an keiner anderen Universität in Deutschland angeboten. Im Zuge dieses Studiengangs werden Fachkenntnisse im Brandschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz und Qualitätsingenieurwesen vermittelt.

Ein Novum in der Bundesrepublik stellt seit dem Wintersemester 2009/10 der Studiengang Mediendesign/Designtechnik dar. Das Fach kann nur an der Bergischen Universität Wuppertal als Teilstudiengang im dreijährigen Kombinatorischen Studiengang Bachelor of Arts-Studiengang (B.A.) mit dem Ziel einer anschließenden beruflichen Tätigkeit oder in dem darauf aufbauenden zweijährigen Master of Education-Studiengang (M.Ed.) studiert werden.[19]

Zum 1. Juli 2010 wurde der Bergischen Universität von der internationalen Organisation UNESCO ein UNESCO-Lehrstuhl für Entrepreneurship und Interkulturelles Management verliehen; von den weltweit etwa 600 UNESCO-Lehrstühlen befinden sich (Stand 2014) acht in Deutschland.[20]

Seit 2011 bietet die Universität den Masterstudiengang Arbeits- und Organisationspsychologie als Fernstudium an, der zuvor an der Fernuniversität Hagen ausgelaufen war.

Im Sommersemester 2013 führte die Bergische Universität in Kooperation mit der Schumpeter School Stiftung, der Technischen Akademie Wuppertal sowie dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und weiteren regionalen Unternehmen den neuen Master-Studiengang Energiemanagement und Energiesysteme ein.[21]

Seit März 2014 verfügt die Universität über einen Walbusch-Stiftungslehrstuhl für „Multi-Channel-Management“.

Der Master-Studiengang Sustainability Management wird in Kooperation mit dem international renommierten Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie angeboten. Dies ermöglicht den Zugriff auf aktuelle Forschungsergebnisse nationaler und internationaler Projekte.[22]

Serviceangebote

Qualität in Studium & Lehre

Der Uniservice Qualität in Studium & Lehre, kurz QSL, unterstützt seit 2009 vorrangig die Fachbereiche bei der Erreichung gemeinsam erarbeiteter Ziele. Zum einen bietet es Studenten Lern- und Qualifikationsprogramme an, die gesellschaftlich verantwortliches Handeln und für eine außeruniversitäre Karriere notwendige Kompetenzen fördern. Zum anderen wird sichergestellt, dass das Studium in Regelstudienzeit absolviert werden kann und die Studienangebote marktgängig sind. Darüber hinaus besteht eine zentrale Beschwerdestelle für studentische Angelegenheiten, die nicht innerhalb eines Faches gelöst werden können. Seit 2012 werden außerdem Studenten in der Studieneingangsphase begleitet. Im Sommersemester 2015 beschäftigte das QSL 25 Mitarbeiter als Qualitätsbeauftragte in den Dekanaten sowie als Uniservice QSL im Rektorat.

Information und Service Lehrerbildung

Daneben gibt es den Servicebereich der School of Education. Es koordiniert die Lehrerausbildung nach dem Lehrerausbildungsgesetz von und vor 2009 und der Lehramtszugangsverordnung von 2009. Darüber hinaus stellt es Informationen und Beratung zu den Pflichtpraktika der Studierenden sowie Auslandsaufenthalte in den Teilstudiengängen Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung.[23]

Partnerhochschulen

Die Bergische Universität pflegt weltweit ein dichtes Netz von etwa 160 Hochschulpartnerschaften, das eine an internationalen Leistungsstandards orientierte Entwicklung der Forschung und Lehre gewährleistet. Zu diesen Kontakten zählten 2015 über 100 Hochschulen aus dem europäischen Erasmus-Programm sowie etwa 60 Hochschulen außerhalb der Europäischen Union. Ziel dieser Partnerschaftsverträge, die sich zumeist auf einen Studiengang oder eine Fachrichtung konzentrieren, ist der Austausch von Studierenden und Dozenten, die Planung und Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte sowie eine Kooperation bei internationalen Wissenschaftskonferenzen. Darüber hinaus beteiligt sich die Universität in neuen Mitgliedsländern und neuen Partnerhochschulen am Aufbau neuer Studiengänge.

ERASMUS-Partnerschaften

Im Sommersemester 2015 pflegte die Bergische Universität Kontakte zu über 100 Partneruniversitäten innerhalb des ERASMUS-Programms, an dem neben den 27 EU-Mitgliedsstaaten auch Norwegen, Island, Liechtenstein, die Schweiz, die Türkei und Kroatien teilnehmen. Darüber hinaus ist die Bergische Universität am Programm ERASMUS MUNDUS beteiligt, im Zuge dessen europäische Master-Studiengänge miteinander verknüpft werden. Die Universität nimmt hieran mit ihrem Master-Programm Deutsche und Französische Philosophie in Europa teil.

Die Partnerschaften der Bergischen Universität im Einzelnen:[24]

- Belgien: Universität Antwerpen, Universität Gent, Katholische Universität Louvain, Freie Universität Brüssel (frankophon), Freie Universität Brüssel (niederländisch)

- Bulgarien: Universität Russe, Universität Sofia

- Dänemark: Universität Kopenhagen

- Estland: Universität Tartu, Estnische Musikakademie

- Finnland: Aalto-Universität, Universität Jyväskylä, Universität Oulu, Technische Universität Tampere

- Frankreich: Universität Angers, Universität der Franche-Comté, Universität Lorraine, Universität Nizza Sophia-Antipolis, Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universität Paris III, Universität Paris V, Universität Paris XII, Universität Paris-Süd, Handelshochschule Pau, Universität Poitiers, Universität Saint-Étienne, Universität Straßburg, Universität Toulouse II–Le Mirail, Französische Hochschule für Industriedesign

- Griechenland: Nationale Technische Universität Athen, Universität Ioannina, Demokrit-Universität Thrakien

- Großbritannien: Universität London, University of Wolverhampton

- Irland: Nationale Universität Irland (Galway), Universität Limerick, Universität Maynooth

- Italien: Universität Bologna, Universität Cagliari, Universität Florenz, Universität Genua, Universität Kalabrien, Katholische Universität vom Heiligen Herzen Mailand, Polytechnikum Mailand, Universität Pavia, Universität Pisa, Universität La Sapienza Rom, Universität Tor Vergata Rom, Universität Rom III, Universität Salento, Universität Turin, Universität Verona

- Lettland: Internationale Hochschule für Wirtschaft Riga

- Niederlande: Technische Universität Delft

- Österreich: Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz, FH Joanneum Kapfenberg, Montanuniversität Leoben, Universität Wien

- Polen: Universität Breslau, Technische Universität Breslau, Wirtschaftsuniversität Breslau, Technische Universität Danzig, Schlesische Technische Universität Gleiwitz, Jagiellonen-Universität Krakau, Staatliche Fachhochschule Liegnitz, Hochschule für Unternehmen und Verwaltung Lublin, Adam-Mickiewicz-Universität Posen,

- Portugal: Universität Lusófona, ISCTE – Akademisches Institut Lissabon,

- Rumänien: Universität Bukarest, Wirtschaftsakademie Bukarest, Babeș-Bolyai-Universität Cluj,

- Schweden: Universität Göteborg, Mittuniversität Härnösand, Universität Stockholm,

- Spanien: Universität A Coruña, Universität Alcalá, Universität Barcelona, Autonome Universität Barcelona, Universität Burgos, Universität Cádiz, Universität Granada, Universität Huelva, Universität Kastilien-La Mancha, Universität Lleida, Universität Complutense Madrid, Polytechnische Universität Madrid, Universität Málaga, Universität Oviedo, Universität Rovira i Virgili, Universität Santiago de Compostela, Universität Valladolid

- Tschechische Republik: Südböhmische Universität České Budějovice, Karls-Universität Prag, Universität für Chemie und Technologie in Prag

- Türkei: Çukurova-Universität Adana, Hacettepe-Universität Ankara, Universität Dumlupınar, Universität Istanbul, Bosporus-Universität Istanbul, Marmara-Universität Istanbul, Technische Universität Istanbul, Ägäis-Universität Izmir, Universität Nidge

Weitere Partnerschaften

Außerhalb des europäischen ERASMUS-Programms verfügte die Bergische Universität 2015 über weitere knapp 60 Partnerschaften, die zu einem großen Teil aus dem Nahen Osten sowie dem süd- und südostasiatischen Raum kommen. Zudem gehören hierzu sowohl vereinzelte europäische Staaten, die weder innerhalb der Europäischen Union liegen noch Teil des ERASMUS-Programms sind, als auch Universitäten, die zwar in ERASMUS-Ländern liegen, dennoch nicht Teil des Programms sind.

Die internationalen Partnerschaften im Einzelnen:

- Argentinien: Nationale Universität La Plata, Nationale Universität Patagonien

- Australien: Nationale Universität Canberra

- Bangladesch: Universität Dhaka

- Brasilien: Päpstliche Katholische Universität von Paraná, Staatliche Universität Paraná

- Volksrepublik China: Technische Universität Hubei, Technische Universität der Inneren Mongolei, Universität Jianghan, Peking-Universität, Technische Universität Peking, Pädagogische Universität Peking, Universität der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften Peking, Universität Wuhan, Chinesische Universität für Bergbau und Technologie Xuzhou, Universität für Wissenschaft und Technik Zentralchina

- Ecuador: Päpstliche Katholische Universität von Ecuador

- Ghana: Wissenschaftliche und Technische Universität Kwame Nkrumah

- Großbritannien: Universität Aberdeen, Metropol-Universität Manchester

- Indien: Universität Delhi, Jawaharlal-Nehru-Universität Neu-Delhi

- Israel: Ben-Gurion-Universität des Negev

- Japan: Frauenuniversität Ochanomizu, Präfekturuniversität Ōsaka, Technische Hochschule Ōsaka, Universität Shizuoka, Universität Tōhoku

- Kanada: Bishop’s Universität Sherbrooke

- Kasachstan: Kasachische Nationale Pädagogische Universität

- Kirgisistan: Amerikanische Universität Zentralasien, Kirgisische Nationale Universität, Universität Osh

- Kuba: Designhochschule Havanna

- Mexiko: Autonome Universität Querétaro

- Namibia: Polytechnikum von Namibia (Windhoek)

- Peru: Universität Lima

- Russland: Staatliche Technische Universität Kaliningrad, Staatliche Universität für Druckwesen Moskau, Staatliche Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg

- Schweiz: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur, Hochschule für Technik Zürich

- Singapur: Nationaluniversität Singapur

- Slowakei: Technische Universität Košice

- Südkorea: Universität Soonchunhyang

- Taiwan: Shih-Chien-Universität

- Ukraine: Nationale Technische Universität der Ukraine „KPI“, Nationale Automobil- und Straßenbauuniversität Charkiw, Ukrainische Druckakademie Lemberg

- Usbekistan: Hochschule für Textil- und Leichtindustrie Taschkent

- Vereinigte Staaten: Universität von Massachusetts (Amherst), Universität Cincinnati, Universität von Pennsylvania (East Stroudsburg), University of Cincinnati, Universität von Michigan (Flint)

- Weißrussland: Belorussische Staatliche Universität für Informatik und Radioelektronik

Institute, Forschung & Transfer

Institute und interdisziplinäre Zentren

An der Universität bestehen über 40 Forschungsinstitute und Zentren.

Ein Teil derer sind interdisziplinäre Zentren, also Zentren, die Denkweisen und Methoden verschiedener Fachrichtungen verbinden. Kernaufgabe dieser Zentren ist die Vernetzung und Koordination von Forschung und Kompetenzen. Die Zentren im Einzelnen:

- Forschungszentren

- Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung; normative und historische Grundlagen (IZWT oder IZ I)

- Interdisziplinäres Zentrum für angewandte Informatik und Scientific Computing (IZ II)

- Interdisziplinäres Zentrum für das Management technischer Prozesse (IZ III)

- Interdisziplinäres Zentrum für Polymertechnologie (IZ IV)

- Bergisches Kompetenzzentrum für Gesundheitsmanagement und Public Health (BKG)

- Zentrum für Kindheitsforschung „Kindheiten. Gesellschaften“

- Zentrum für interdisziplinäre Sprachforschung (ZefiS)

- Zentrum für Erzählforschung (ZEF)

- Zentrum für reine und angewandte Massenspektrometrie

- Zentrum für Editions- und Dokumentwissenschaft (IZED)

- Jackstädtzentrum für interdisziplinäre Unternehmertums- und Innovationsforschung (JZ)

- Forschungszentrum Frühe Neuzeit (FFN)

- Zentrum für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit (TransZent)

- Weitere Zentren

- Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS)

- Zentrum für Weiterbildung (ZWB)

Des Weiteren bestehen zahlreiche Institute und Forschungszentren, die entweder Institute der Bergischen Universität oder externe Institute an der Universität, sogenannte An-Institute, sind. Im Gegensatz zu den interdisziplinären Zentren sind Institute auf einen Fachbereich spezialisierte oder einem Fachbereich angehörige Stellen, die ebenso der tiefergreifenderen Unterstützung der Studierenden und der Bereicherung der akademischen Veranstaltungen dienen sollen und darüber hinaus Kompetenzen schaffen und bündeln.

- Die Institute der Bergischen Universität im Einzelnen

- Institut für Sicherheitstechnik

- Institut für angewandte Kunst- und Bildwissenschaften

- Institut für Robotik

- Institut für phänomenologische Forschung

- Institut für Europäische Wirtschaftsforschung (IEW)

- Institut für Gründungs- und Innovationsforschung

- Institut für Konstruktiven Ingenieurbau

- Institut für Umweltgestaltung

- Institut für Grundbau, Abfall- und Wasserwesen

- Institut für Sicherungssysteme

- Institut für Bildungsforschung (IfB)

- Institut für Kunst, Gestaltungstechnik und Mediendesign

- Institut für Linguistik (IfL)

- Institut für Systemforschung der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie (SIKoM)

- Institut für wirtschaftlich-technischen Wandel

- Institut für Partikeltechnologie (IPT)

- Institut of Mathematical Modelling, Analysis and Computational Mathematics (IMACM)

- Institut für Produkt-Innovationen

- Institut für visionäre Produkt- und Innovationsentwicklung (Visionlabs)

- Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung

- Institut für Atmosphären- und Umweltforschung

- Martin-Heidegger-Institut

- Zentrum für Erzählforschung (ZEF)

- Center for International Studies in Social Policy and Social Services

- Forschungszentrum für Mikrostruktur (fmt)

- Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung (WIB)

- Forschungsstelle Bürgerbeteiligung – Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung

- An-Institute an der Universität

- Europäisches Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW)

- Forschungsinstitut für Telekommunikation (FTK)

- Forschungsgemeinschaft für Werkzeuge und Werkstoffe (FGW)

- Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER)

- Biblisch-Archäologisches Institut (BAI)

- Neue Effizienz – Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz

Außerdem haben sich schon in frühen Jahren Forschungsstellen entwickelt, die sich mit externen Entwicklungen, Gegebenheiten und Problemen auseinandersetzen und um optimierende Lösungen bemüht sind. Diese Forschungsstellen sind auch an regionalen, bundesweiten oder internationalen Forschungsprojekten sowie EU- und Bundesprogrammen beteiligt. 2015 bestanden vier solcher Forschungsstellen:

- Forschungsstelle für Kommunale Sportentwicklungsplanung

- Forschungsstelle für Mehr Sicherheit im Schulsport

- Forschungszentrum für Leistungsdiagnostik und Trainingberatung (FLT)

- Kompetenzzentrum für Fortbildung und Arbeitsgestaltung (KomFor)

Bergisches Kompetenzzentrum für Gesundheitsmanagement

Im Juli 2009 wurde das neue Bergische Kompetenzzentrum für Gesundheitsmanagement und Public Health, kurz BKG, als Institution der Universität eröffnet. Die Studiengänge Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement sind eine von drei Säulen des BKG, die weiteren sind das Bergische Gesundheitsnetzwerk sowie das BKG-Institut. Das Zentrum wurde durch öffentliche Mittel sowie die Unterstützung vor allem regional ansässiger und national agierender Versicherungen, regionaler Kliniken und Unternehmen und diverser Privatpersonen finanziert und gegründet. Das Studium wird von forschungs- und anwendungsbezogenen Konzepten zur Stärkung der Gesundheitskompetenz begleitet.[25]

Biblisch-Archäologisches Institut

1999 wurde von der Evangelischen Kirche im Rheinland das Biblisch-Archäologische Institut Wuppertal, kurz BAI, gegründet, das Hochschulinstitut an der Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel sowie An-Institut an der Bergischen Universität ist. Schwerpunkte sind Ausgrabungsprojekte vor allem im östlichen Mittelmeerraum, Anwendungen moderner Methoden in der Archäologie, chemische und mineralogische Keramikuntersuchungen sowie die experimentelle Archäologie. Bekannte bisherige Projekte sind unter anderem die Villa Adriana, das jungsteinzeitliche Dorf Ba'ja, die Siedlungsstätte Tall Zira'a und geophysikalische Prospektionen im altgriechischen Olympia. Die Leitung des Instituts hat Dieter Vieweger inne.[26]

Europäisches Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen

2008 gründete Paul J. J. Welfens, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der BUW, das Europäische Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen, kurz EIIW (An-Institut). Das EIIW ist das erste Institut seiner Art, das wirtschaftswissenschaftliche Fragen und Probleme aus Wirtschaft und Wirtschaftspolitik aus der gesamteuropäischen Sicht betrachtet und analysiert. Neben Eigenprojekten führt das EIIW Forschungs- und Untersuchungsprojekte für verschiedene Stiftungen, Regierungen, internationale Organisationen und Unternehmen durch. Neben einigen Publikationen gab es bereits zahlreiche, nationale wie internationale, Veranstaltungen.

Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie

Das Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie, kurz ASER, wurde 1985 gegründet, vorangegangen war seit 1976 die Forschungsgruppe Arbeitssicherheitstechnik / Ergonomie. Es gliedert sich in die fünf Bereiche "Arbeit und Gesundheit", "Informationsmanagement und Arbeitsgestaltung", "Sicherheitstechnik und Gefahrenschutz", "Mensch und Verkehr" sowie "Brand- und Katastrophenschutz". Zur praktisch anwendbaren Bewertung und Gestaltung von Arbeit werden verschiedene Instrumente angeboten, u. a. das "Belastungs-Dokumentations-System" (BDS), der "Bildschirm-Fragebogen" (BiFra), der "Heben und Tragen-Rechner" sowie der "Feuerlöscher-Rechner". Geleitet wird das Institut von Hansjürgen Gebhardt und Karl-Heinz Lang.[27]

Institut für Gründungs- und Innovationsforschung

Seit 2003 verfügt die Universität über das Institut für Gründungs- und Innovationsforschung, kurz IGIF genannt. Es ist eine interdisziplinäre Einrichtung und seit 2008 Teil der Schumpeter School of Business and Economics. Das Institut widmet sich der Grundlagen- und Entrepreneurshipforschung. Neben den Gründungsprozessen liegt das Hauptaugenmerk dabei auch auf der Integration gesellschaftlich relevanter Fragestellungen. Weiterhin wirkt das Institut an der Entwicklung hochschulischer Curricula und Fortbildungen sowie in internationalen Forschungsnetzwerken mit. Das IGIF hat dadurch einen großen Anteil daran, dass die Bergische Universität einer der besten Gründungsstandorte Deutschlands ist. Es wird gemeinschaftlich geleitet von Ulrich Brachmann, Lambert T. Koch und Christine Volkmann.[28]

Institut für visionäre Produkt- und Innovationsentwicklung Visionlabs

Im Jahre 2001 gründete Gert Trauernicht zusammen mit Martin Topel die Plattform für visionäre Produktentwicklung Visionlabs. Das Unternehmen fungiert als Partner bei mittel- bis langfristigen Design-Projekten. Die Idee hierbei ist die Zusammenarbeit erfahrener Akteure mit den kreativen Studenten, die die Interessengruppe der Zukunft repräsentieren. Die Projekte werden letztlich in mehreren Phasen, unter anderem der Entwicklung von Konzept und Design, durchgeführt.[29]

Martin-Heidegger-Institut

Im Herbst 2012 wurde an der Bergischen Universität das erste Martin-Heidegger-Institut im deutschsprachigen Raum gegründet. Es beschäftigt sich mit den Werken, der Lehre und dem Nachlass des berühmten deutschen Philosophen Martin Heidegger. Die Idee zur Gründung eines solchen Institutes war laut dem früheren Hochschullehrer Klaus Held über 40 Jahre alt, aber Heidegger hatte ein solches Institut stets abgelehnt. Das Institut wird von internationalen Heidegger-Forschern, verschiedenen Philosophen und auch der Familie Heideggers, die bereits seltene Dokumente zur Verfügung stellte, unterstützt. Mit deren Mitwirken sollen regelmäßig internationale Veranstaltungen und Tagungen in Wuppertal stattfinden. So fand sich zum Gründungsakt bereits der bekannte Philosoph Friedrich-Wilhelm von Herrmann an der Universität ein,[30] die bisherigen internationalen Konferenzen und Forschungstage wurden unter anderem von den Philosophen Dean Komel, Luca Di Blasi, Jesús Adrián Escudero, Donatella Di Cesare und Jean-Luc Nancy sowie von FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube besucht.

Geleitet wird das Institut vom Gründer Peter Trawny, der als Professor der Universität auch die Kooperation mit dem ebenfalls dort ansässigen Institut für phänomenologische Forschung sowie dessen Philosophischen Seminars in die Wege leitete.[31]

Neue Effizienz – Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz

Mitte 2012 wurde die Neue Effizienz – Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz gegründet, ein Zusammenschluss aus Wirtschaftsunternehmen, Wissenschaftsinstituten und Kommunen des Bergischen Städtedreiecks. Ziel des An-Instituts ist die Etablierung der Ressourceneffizienz als wesentlichem Wirtschaftsfaktor der Region sowie der Aufbau einer Standortmarke. Der Gesellschaft kommt hierbei die Rolle als Netzwerkkoordinator und Servicepartner zwischen den beteiligten Parteien sowie Inkubator für internationale Netzwerke zur Steigerung der Ressourceneffizienz zu. Partner der Gesellschaft sind unter anderem die WSW Wuppertaler Stadtwerke, die Stadtwerke Solingen, das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie sowie die Unternehmen Knipex, EWR GmbH und Exor GmbH. Sie hat ihren Sitz in den Räumlichkeiten des Technologiezentrums Wuppertal, Geschäftsführer ist Jochen Stiebel.[32]

Sonderforschungsbereich

Derzeit wird an der Universität ein Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG unterhalten:

- Hadron Physics from Lattice QCD: Der Transregio-Sonderforschungsbereich (SFB TR 55) wurde 2008 eingerichtet und wird neben der Bergischen Universität auch an der Universität Regensburg sowie mit Forschungsgruppen aus Bern und Graz durchgeführt. Er besteht aus drei Bereichen: a) Lattice QCD calculations of hadronic observables (Quantenchromodynamische Berechnungen hadronischer Wahrnehmungen), b) Algorithms for Lattice QCD simulations (Algorithmen für Computersimulationen der Quantenchromodynamik), c) Development and deployment of the QPACE parallel supercomputer (Entwicklung und Bereitstellung des QPACE-Supercomputers).[33]

Forschungsprojekte

Im Sommersemester 2015 bestanden 395 Projektgruppen an der Universität, die sich auf vier Bereiche verteilten:[34]

- Geistes- und Gesellschaftswissenschaften: 81

- Ingenieurwissenschaften: 129

- Naturwissenschaften: 180

- Sonstige: 5

Darüber hinaus ist ein Sonderforschungsbereich eingerichtet, weitere Projekte werden durch die Nationale Forschungsförderung, Europäische Forschungsförderung, Europäische Strukturförderung und Internationale Forschungsförderung gefördert.

- Zentraler Forschungsförderungstopf

Im Juni 2009 wurde vom Rektorat die Einführung eines Zentralen Forschungsförderungstopfes (ZEFFT) beschlossen. Zur Unterstützung bei der Beantragung zusätzlicher Drittmittel wird seither jährlich ein Betrag von 500.000 Euro an Forschende ausgegeben.

GRIPS

Am 23. Juli 1980 startete das bis heute (Stand 2014) längste Forschungsprojekt der Universität: Ground-based Infrared P-Branch Spectrometer, kurz GRIPS. Damit wird ein Gerät zur Messung der Temperatur in der Hochatmosphäre in etwa 80 bis 90 Kilometern Höhe bezeichnet. Das Wuppertaler Gerät ist eines von mehreren, die in verschiedenen Regionen Europas installiert wurden. Es misst Strömungswellen, die sich mit etwa 150 km/h über dem Stadtgebiet Wuppertals von Ost nach West bewegen. Seit 2007 wird das Projekt von der Welt-Meteorologie-Organisation unterstützt und gehört zu einem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreuten Netzwerk zur Erkennung von Veränderungen in der Hochatmosphäre. Die Messungen haben unter anderem ergeben, dass in der oberen Atmosphäre eine auffällige Veränderung der Zirkulation stattgefunden hat. Außerdem ist der Sommer in Wuppertal binnen 30 Jahren um drei Wochen länger geworden.[35]

CRISTA-Satellit

Der CRyogenic Infrared Spectrometers and Telescopes for the Atmosphere, kurz CRISTA, war ein von der Bergischen Universität entwickeltes Satellitensystem der Ozon- und Klimaforschung und mit einem Fördervolumen von 55 Millionen Mark (etwa 28 Millionen Euro) das bis heute größte Forschungsprojekt der Universität. Die Aufgabe des Satelliten war die Messung von Spurengasen und Temperaturen vom Erdboden bis in die oberen Schichten der Atmosphäre. Das System wurde 1994 und 1997 für jeweils zwei Wochen vom Space Shuttle in eine Höhe von 300 km in den Weltraum befördert. Während der zweiwöchigen Messungen wurden 51.000 Höhenprofile mit mehr als 15 Millionen Infrarotspektren aufgenommen, beim zweiten Einsatz wurden etwas geringere Werte erreicht. Der Satellit steht seit 2004 im Deutschen Museum in München.[36]

Terahertz-Quelle

Nachdem Bilder aus dem Terahertz-Bereich vorher nur sehr aufwändig zu realisieren waren, wurde 2012 unter maßgeblicher Beteiligung Wuppertaler Forscher eine THz-Videokamera in CMOS-Technologie entwickelt, die über den USB-Port eines Laptops oder Computers betrieben werden kann und erstmals Videos mit 25 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1024 Pixeln aufnehmen kann. Sie erhielt bereits mehrfach Anerkennung und Auszeichnungen, so zuletzt 2013 den „ISSCC Jan Van Vessem Award for Outstanding European Paper“ der International Solid-State Circuits Conference ISSCC,[37] und gilt als Höhepunkt der Terahertz-Technologie.

Anfang 2014 wurde von Forschern der Universität die sogenannte Terahertz-Quelle entwickelt, eine Weiterentwicklung der Kamera. In der Terahertzstrahlung sehen Wissenschaft und Forschung großes Entwicklungspotenzial, da sie mit einer Wellenlänge zwischen 0,1 und 1 mm im elektromagnetischen Spektrum zwischen Radar- und Infrarotstrahlen liegt und aus medizinischer Sicht als unschädlich gilt. Die Quelle besteht aus 4×4-Anordnung einzelner Sendeeinheiten, wodurch die gesamte Ausgangsleistung bei 0,53 THz auf 1 Milliwatt gesteigert werden kann. Die Quelle wurde gemeinsam mit Innovations for High Performance Microelectronics entwickelt und wurde erstmals am 10. Februar 2014 in San Francisco auf der ISSCC vorgestellt.

Schnitzler-Editionsprojekt

Seit 2012 wird im Rahmen der Schnitzler-Editionsprojekte aus Arthur Schnitzlers Gesamtaufgabe eine digitate historisch-kritische Neuausgabe erarbeitet, die Bergische Universität beteiligt sich hieran mit der Bearbeitung seiner Werke ab 1914. Langfristig sollen die kompletten Bestände frei zugänglich auf einer von der Cambridge University Library gehosteten Plattform publiziert werden. Neben Schnitzlers Publikationen werden auch Notizen, Erstentwürfe und handschriftliche Ausfertigungen transkribiert, digitalisiert und zum Teil um Kommentare und Register ergänzt.

Geleitet wird das Teilprojekt von Michael Scheffel und Wolfgang Lukas.[38] Es ist mit einem vorgesehenen Forschungszeitraum bis 2030 sowie einem Fördervolumen von 5 Millionen Euro das größte geisteswissenschaftliche Projekt in der Geschichte der Universität und wird durchgeführt in Kooperation mit der University of Cambridge, der Universität Wien und der Universität Trier.

Weitere Forschungsaktivitäten

- Erdbebensicheres Haus

Im Rahmen der DAAD-Sommerschule fanden sich 2007 etwa 70 iranische Studenten der Isfahan University of Technology in Wuppertal ein, um sich an der Konstruktion eines erdbebensicheres Hauses zu beteiligen. Das Haus entstand in Bergischer Fachwerkbauweise mit iranischer Architektur. Es wurde im Anschluss auf der Hannover Messe sowie in Isfahan zur Schau gestellt. In der Folgezeit kamen jährlich etwa 40 iranische Studenten zum Abschuss ihres Bauingenieurstudiums nach Wuppertal.[39]

- Luftmessung

Im August 2008 übernahm die Universität eine Station zur Messung der Luftqualität am Loher Kreuz, die zuvor vom Luftqualitätsüberwachungssystem Nordrhein-Westfalen betrieben wurde. Die logistische Betreuung obliegt dem städtischen Umweltamt, die Betreuung der Messgeräte übernahmen die Arbeitsgruppen der Atmosphärenchemie und der Meteorologie. Darüber hinaus wurde 2014 eine weitere Station in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, in Betrieb genommen. Dort werden in Zusammenarbeit mit der University of Dhaka chemische Konzentrationen und meteorologische Daten gemessen und ausgewertet. Beide Projekte dienen auch der praktischen Ausbildung Studierender.

Forschungsbeteiligungen

Pierre-Auger-Observatorium

Seit 1992 beteiligt sich die Universität am Pierre-Auger-Observatorium in Argentinien bei Malargüe; dort wird kosmische Strahlung bei höchsten Energien zwischen 1017 eV bis 1020 eV untersucht. Dazu wurde ein Oberflächendetektor mit 1600 Stationen auf einer Gesamtfläche von etwa 3000 km² auf 1400 m Höhe installiert, weshalb das Observatorium als größtes der Welt gilt. Aus Deutschland sind zudem die RWTH Aachen, das Max-Planck-Institut für Radioastronomie, das Karlsruher Institut für Technologie und die Universität Siegen beteiligt. 2010 übernahm für zunächst drei Jahre Karl-Heinz Kampert die Leitung des Observatoriums sowie der Pierre-Auger-Kollaboration, einer Gruppe von 500 Wissenschaftlern aus 18 Ländern. 2013 wurde er für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.[40]

IceCube-Observatorium

IceCube bezeichnet ein Hochenergie-Neutrino-Observatorium, das in einem Volumen von 1 km³ die Reaktion von Hochenergie-Neutrinos mit Elementarteilchen des Eises und dadurch entstehende Elektronen, Myonen und Tauonen untersucht. Das Projekt, an dem die Universität seit 2010 beteiligt ist, stellt den größten Teilchendetektor der Welt und verspricht Kenntnisse über die Quellen der kosmischen Strahlung. Ende 2013 wurden erstmals energiereiche Neutrinos nachgewiesen, die aus Bereichen außerhalb unseres Sonnensystems stammen und Aufschlüsse über Ereignisse im Weltall geben, aus denen selbst Licht nur schwer entrinnen kann.[41] Beteiligt sind sieben weitere deutsche Universitäten, darunter die renommierte Humboldt-Universität zu Berlin, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie zudem das Max-Planck-Institut für Kernphysik.

Helmholtz-Allianz

Die Helmholtz-Allianz für Astroteilchenphysik, kurz HAP, ist ein nationales Forschungsprojekt an der Schnittstelle von Astrophysik, Teilchenphysik, Astronomie und Kosmologie. Zur wissenschaftlichen und strukturellen Weiterentwicklung der Astroteilchenphysik konzentriert sich das Projekt auf die vier Forschungsthemen Astroteilchentheorie, Nicht-thermisches Universum, Dunkles Universum und Hochspezialisierte Technologien. Die Aufgabe der Bergischen Universität ist unter Leitung von Karl-Heinz Kampert und Klaus Helbing die Entwicklung neuer Nachweistechnologien für hochenergetische Teilchenstrahlung aus dem Universum. Unterstützt wird das Projekt vom renommierten Karlsruher Institut für Technologie, dem Deutschen Elektronen-Synchrotron, den drei Max-Planck-Instituten für Kernphysik Heidelberg, für Physik München und für extraterrestrische Physik Garching, drei kosmologischen und astrologischen Instituten aus Frankreich, Argentinien und den Vereinigten Staaten sowie 15 deutschen Universitäten, darunter neben der Bergischen Universität den renommierten Universitäten RWTH Aachen, TU München und Eberhard Karls Universität Tübingen.[42]

Weitere Forschungsbeteiligungen

- HALO

2008 und 2009 waren Physiker der Universität an der Entwicklung und Konzeption des Forschungsflugzeugs High Altitude and Long Range Research Aircraft, kurz HALO, beteiligt. Mit dem Flugzeug möchte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR die Prozesse der Ozonzerstörung in der Stratosphäre und den damit einhergehenden Klimawandel untersuchen. Erste Luftproben wurden in Laboren der Universität auf Spurengase untersucht. Bei der Messkampagne 2010 waren Wuppertaler Atmosphärenforscher an der Entwicklung von Messinstrumenten des kooperierenden russischen Forschungsflugzeugs „Geofisika“ beteiligt. Zum dritten Flug im gleichen Jahr wurde in Kooperation mit Forschungsinstituten ein neues Messgerät entwickelt.[43]

- ICESTARS

Seit Ende 2008 ist die Universität durch die Fachgruppen Mathematik und Informatik an dem EU-weiten Projekt ICESTARS beteiligt. Ziel des Projektes ist die Beschleunigung der Entwicklung von Computerchips im Hochfrequenzbereich. Die Wuppertaler Forscher unter Leitung von Michael Günther und Roland Pulch arbeiten an neuen mathematischen Algorithmen für Chips zur drahtlosen Datenübertragung. Ziel ist laut Pulch die Steigerung des 2008 üblichen Frequenzbereichs von 1 bis 3 GHz auf bis zu 100 GHz. Neben der Bergischen Universität sind die Universität zu Köln, die FH Oberösterreich sowie die finnische Universität Oulu beteiligt.[44]

- EUROCHAMP

2003 startete das EU-weite Projekte EUROCHAMP mit dem Ziel der Aufstellung und Bereitstellung einer europaweiten Infrastruktur von Atmosphären-Simulationskammern zur Nachstellung von Prozessen in der Atmosphäre. Koordinator war der Wuppertaler Chemiker Peter Wiesen. Das erste Projekt brachte der Universität Forschungsmittel von Höhe von 3,9 Mio. Euro. Das Nachfolgeprojekt EUROCHAMP 2 wurde ebenfalls von Wiesen koordiniert und brachte Forschungsmittel in Höhe von 5 Mio. Euro. Neben zwölf europäischen Partnerinstituten nahmen etwa 30 wissenschaftliche Gruppen aus Europa und den USA teil. Aus Deutschland waren neben der Bergischen Universität das Forschungszentrum Jülich, das damalige Forschungszentrum Karlsruhe sowie die Universität Bayreuth.[45]

Rechenzentrum

ALiCEnext

Von 2004 bis 2010 verfügte die Universität Wuppertal über den zu diesem Zeitpunkt schnellsten Supercomputer an einer deutschen Universität. ALiCEnext,[46] so der Name des Supercomputers, war als Cluster konzipiert und bestand aus 512 Blades. Jedes Blade bestand aus zwei AMD-x86-64-Opteron-Prozessoren mit 1,8 GHz, zwei 250 GB Festplatten, zweimal 1024 MB RAM sowie sechs Gigabit-Ethernet-Anschlüssen. Als Betriebssystem wurde Linux verwendet, die einzelnen Knoten waren mittels des Gigabit-Netzwerks untereinander verbunden. Im Dauerbetrieb schaffte er 2,083 Tera-Flops und in der Spitze bis zu 3,686 Tera-Flops. Diese Daten beschreiben eine Leistung von etwa zwei Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Eingesetzt wurde ALiCEnext im Bereich der Elementarteilchenphysik, Angewandten Informatik, Astro-Teilchenphysik und experimentellen Hochenergiephysik.

Pleiades

Daraus hervorgegangen sind mehrere Nachfolgeprojekte, so beispielsweise schon ab 2007 das Rechenzentrum „Pleiades“,[47] welches Rechen- und Speicherkapazität für die experimentelle Hochenergiephysik im Rahmen des LHC Computing Grid für den ATLAS-Detektor am Large Hadron Collider der Europäischen Organisation für Kernforschung in der Schweiz, kurz CERN bereitstellt. Zur Eröffnung 2009 umfasste das Wuppertaler Pleiades-Rechenzentrum 1000 Rechner mit insgesamt 750 Terabyte Speicher, die durch eine 700.000 Euro starke Drittmitteleinwerbung der Physiker Peter Mättig und Christian Zeitnitz ermöglicht wurde.[48]

Im Juni 2013 wurde das Rechenzentrum erheblich vergrößert und stellt seitdem 2500 CPU-Cores und 1,7 Petabyte Festplattenspeicher zur Verfügung. Damit verbunden erweiterte es seine Nutzergruppe erheblich, unter anderem auf die Bereiche der Astro-Teilchenphysik (Pierre-Auger-Observatorium und IceCube-Observatorium) sowie der theoretischen Elektrotechnik und Strömungsmechanik.[49]

Mehrere herausragende wissenschaftliche Publikationen wurden durch Berechnungen auf dem Rechenzentrum möglich, zum Beispiel war es unter Leitung von Wolfgang Wagner bis 2012 gelungen, in Daten des ATLAS-Detektors das schwerste aller bekannten Elementarteilchen, das sogenannte Top-Quark, in einem Prozess der schwachen Wechselwirkung nachzuweisen. Die Arbeit dazu war von der Bergischen Universität am 14. Mai 2012 eingereicht worden und erschien in der renommierten Fachzeitschrift Physics Letters B. Anfang Juli 2013 wurde mit Unterstützung der Universität und unter Leitung von Robert Harlander ein Steckbrief des Higgs-Teilchens erstellt und veröffentlicht, der eine bedeutende wissenschaftliche Basis für weitere Untersuchungen und Forschungen ermöglicht.[50]

QPACE

Ein weiteres Nachfolgeprojekt neben Pleiades ist QPACE, das ein Projekt um einen besonders schnellen Mikroprozessor (QCD Parallel Computing on the Cell) bezeichnet. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines effektiven, massiv-parallelen, skalierbaren Supercomputers, der auf Anwendungen der Quantenchromodynamik und Gittereichtheorie spezialisiert ist. Zu diesem Zweck sind 4608 Knotenrechner durch ein Field Programmable Gate Array zu einer dreidimensionalen Torus-Struktur gekoppelt. Die Rechenleistung liegt bei 100 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde; durch die Skalierbarkeit des gesamten Netzwerks sind auch bis zu 1 Billiarde Operationen je Sekunde möglich.[51] Drei QPACE-Supercomputer befinden sich an den Universitäten Regensburg und Wuppertal sowie dem Forschungszentrum Jülich, einer der größten Forschungseinrichtungen Europas. Die drei Rechner stehen seit 2009 an der Spitze der Liste Green500, die besonders effiziente Rechner auflistet, sowie auf den Rängen 110 bis 112 der schnellsten Supercomputer überhaupt.

Wissenschaftstransfer

Bergisches Schultechnikum

Das Bergische Schultechnikum, kurz BeST, wurde am 3. April 2008 eröffnet und ist eins von landesweit 42 Zentren der Initiative Zukunft durch Innovation.NRW (zdi). Es vermittelt Schülern erste Kontakte zu späteren Arbeitgebern und zeigt potenzielle akademische und berufliche Perspektiven im Bergischen Land auf. Am Campus Grifflenberg befindet sich ein zdi-Schülerlabor, am Campus Freudenberg jeweils ein zdi-Zentrum und ein zdi-RobertaZentrum. Damit sind alle Angebote des zdi an der Bergischen Universität vertreten.[52]

HipHop-Academy

Im Februar 2008 fanden erstmals Workshops der HipHop Academy Wuppertal, einem damals bundesweit einmaligen Projekt zur Verbindung von Forschung, Lehre und Praxis des Hiphop, an der Universität statt. Schon für die ersten Veranstaltungen konnten bekannte Künstler wie Fiva MC und DJ Radrum gewonnen werden. Zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung reisten Soziolinguisten sowie Musik- und Kulturwissenschaftler aus Zürich, Berlin und New York an. 2009 nahmen unter anderem der New Yorker Produzent Hank Shocklee, der Rapper F.R. und der HipHop-Autor Hannes Loh teil.[53] 2012 folgte der deutsche Rapper Samy Deluxe einer Einladung. Gefördert wurde die Akademie durch das Fach Musikpädagogik in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Studium Populäre Musik“.[54]

Junior-Uni Wuppertal

Ein enger Kooperationsvertrag besteht mit der 2008 gegründeten Junior-Uni Wuppertal, die durch ihre Eigenständigkeit sowie ganzjährig stattfindende Lehrveranstaltungen und fest angestelltes Personal ein deutschlandweit einmaliges Lehrangebot für Kinder und Jugendliche anbietet. Im Neubau an der Loher Brücke werden 18 Seminarräumen und zwei Labore betrieben. Die Bergische Universität ist mit verschiedenen Professoren im wissenschaftlich-pädagogischen Beirat der Junior-Uni vertreten und nimmt durch das Engagement von Dozenten und Studierenden aktiv an den Lehrveranstaltungen teil.

MOEZ-Verbindungsbüro

Im Juni 2009 wurde an der Bergischen Universität ein Verbindungsbüro des Leipziger Fraunhofer-Zentrums für Mittel- und Osteuropa (MOEZ) eröffnet. Es soll die Angebote des MOEZ für die Metropolregion Rhein-Ruhr besser zugänglich machen und beidseitig Synergieeffekte bilden. Das MOEZ-Geschäftsfeld „Unternehmen und internationale Märkte“ ist vor allem für den Fachbereich B, die Schumpeter School of Business and Economics, bedeutsam, da Lösungen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit deutscher und mittel- bis osteuropäischer Mittelstandsunternehmen erarbeitet werden. Dafür wiederum liegen Analysen und Entwicklungen von Wettbewerbs- und Internationalisierungsstrategien zugrunde. Durch diese Verbindung wird der programmatische Fokus auf die Innovation und unternehmerische Dynamik der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre an der Bergischen Universität gestärkt.[55]

Solar Decathlon Europe 2010

Im Rahmen des internationalen Hochschulwettbewerbs Solar Decathlon Europe planten, entwickelten und bauten Studenten der Bergischen Universität ein rein durch Solarenergie versorgtes Wohnhaus. Zu Gunsten einer hohen Energieeffizienz wurden unter anderem eine Vakuum- und Mineralwolldämmung sowie eine Drei-Scheiben-Verglasung verbaut. Die Wärmeaufnahme und -abgabe richtet sich gänzlich nach den äußeren klimatischen Bedingungen, sodass kaum Kompensationsenergie aufgebracht werden muss. Zudem werden ausschließlich energieeffiziente Haushaltsgeräte und LED-Leuchten benutzt. In den Kategorien Architektur und Lichtdesign erreichte das Team den zweiten von 17 Plätzen beim von über 200.000 Menschen besuchten Wettbewerb in Madrid, bei Haushaltsgeräte & Funktionalität zudem den dritten Rang. In Wuppertal wurde das Haus als experimentelles Wohnlabor genutzt und erhielt vom BDA Wuppertal den Gute Bauten 2010-Preis.[56]

Standorte

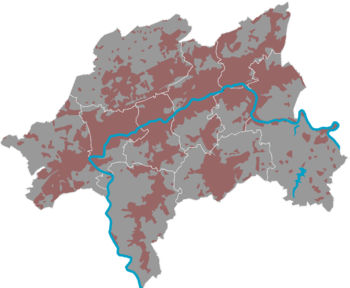

Campi der Bergischen Universität in Wuppertal |

Insgesamt besteht die Bergische Universität an drei Standorten aus 48 Gebäuden mit über 7000 Räumen, zu denen etwa 40 Hörsäle und über 100 Seminarräume gehören.[57]

Die Nummerierung der Räume folgt campusübergreifend einem einheitlichen Schema und besteht aus einer Buchstaben- sowie zwei aufeinanderfolgenden Zahlengruppen, die alle jeweils durch einen Punkt getrennt sind. Die ein- bis maximal dreistellige Buchstabenfolge bezeichnet das Gebäude; bis auf die Buchstaben F (Freudenberg) und H (Haspel) weisen alle weiteren Buchstaben auf den Campus Grifflenberg hin. Die beiden folgenden jeweils zweistelligen Zahlenkombinationen weisen auf die Etage und den Raum hin. So bedeutet beispielsweise B.07.03, dass sich der Raum auf dem Campus Grifflenberg in Gebäude B in Ebene 07 befindet.

Die Standorte der Universität auf einen Blick:

- Campus Grifflenberg in Wuppertal-Elberfeld (Hauptcampus mit Universitätsbibliothek)

- Campus Freudenberg in Wuppertal-Elberfeld (Fachbereich E)

- Campus Haspel in Wuppertal-Unterbarmen (Teile des Fachbereichs D)

Frühere Standorte der Universität:

- Campus Hofaue in Wuppertal-Elberfeld (Aufgabe um 2010)

Campus Grifflenberg

Das Hauptgebäude der Bergischen Universität befindet sich im Stadtteil Elberfeld auf dem Grifflenberg und ist ein wabenförmig zugeschnittener Beton-Zweckbau, der dem der etwa gleichaltrigen Universitäten Duisburg-Essen, Paderborn und Siegen ähnelt. Der Gebäudekomplex ist im Baukastenprinzip konzipiert, sodass jeder Gebäudeteil über weitreichende Gänge erreichbar ist. Lediglich vereinzelte Gebäude – unter anderem der Mensa-Trakt, die Uni-Halle oder das Rektoratsgebäude B – sind außerhalb dieses Baus gelegen. Die meisten Fachbereiche und verwaltungstechnischen Einrichtungen befinden sich auf dem Hauptcampus, ebenso der zentrale Teil der Universitätsbibliothek.

Seit 2004 befinden sich einige Organe der Hochschulverwaltung im neu errichteten Gebäude B. 2007 wurde der Campus um das Gebäude I erweitert und das Gebäude K zum Hörsaalzentrum umgebaut, seit Anfang 2013 wird an der Gaußstraße gegenüber dem Hörsaalzentrum ein etwa 16.500 Quadratmetern großer Neubau errichtet, in den die Fächer Chemie, Biologie, Maschinenbau und Sicherheitstechnik einziehen sollen. Im Zuge der etwa 15 bis 20 Jahre andauernden Sanierung während des laufenden Betriebs der Hochschule werden zunächst die dadurch frei werdenden Räumlichkeiten saniert und für neue Fachbereiche bereitgestellt.[58]

Der Campus Grifflenberg umfasst die Fachbereiche A, B, C, F und G sowie die Fächer Maschinenbau und Sicherheitstechnik des Fachbereichs D. Hier befinden sich die Fachbibliotheken 1–5 der Universitätsbibliothek sowie die größte Mensa der drei Campi. Die 33 Hörsäle bieten Platz für fast 4200 Studierende.

- Infrastruktur

Die Anschrift des Campus' lautet Gaußstraße 20 in 42119 Wuppertal.

Nördlich vom Hauptcampus verläuft die Landesstraße 172, westlich die Landesstraße 427. Autofahrern stehen die drei Parkhäuser A, B und C im Westen des Campus an der Max-Horkheimer-Straße zur Verfügung und sind auch über die Gaußstraße erreichbar. Darüber hinaus befindet sich der Hauptcampus etwa 10–15 Gehminuten von den Bahnhaltepunkten Wuppertal-Steinbeck und Wuppertal Hauptbahnhof entfernt und ist damit auch an das Nah- und Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Das örtliche Busliniennetz (Linien 603, 615, 625, 645, E-Wagen, Uni-Express, CampBus, NE15) bedient den Hauptcampus über die Haltestellen Universität, UNI-Halle, Mensa, Im Ostersiepen, Max-Horkheimer-Str. und Gaußstraße.

Darüber hinaus ist bis Ende 2013 im Zuge des lokalen Strategieprozesses Wuppertal 2025 die Idee entstanden, die Universität über eine Seilbahn mit dem Schulzentrum Süd sowie dem Hauptbahnhof am Döppersberg zu verbinden. Voneinander unabhängige Prüfungen seitens der Interessengemeinschaft Pro Bahn, der WSW Wuppertaler Stadtwerke sowie Studierender der Universität unter Leitung von Verkehrsingenieur Volker Albrecht kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl Errichtung als auch Betrieb der Seilbahn rentabel und Einsparungen in anderen Bereichen des Öffentlichen Nahverkehrs möglich seien.[59] Bis Mitte 2015 wurde die Idee konkretisiert, unter anderem wurden Informationsveranstaltungen angeboten und es formierte sich bereits bürgerlicher Widerstand.[60]

Im Bereich des Haupteingangs befinden sich das Studierendensekretariat, ein Informationsbüro mit dem Pförtner, eine Selbstbedienungsstelle der Stadtsparkasse Wuppertal sowie der UNI Kiosk. Darüber hinaus gibt es auf dem Campus eine Telefonzelle der Deutschen Telekom und einen Briefkasten der Deutschen Post.

Campus Freudenberg

Seit 1999 wird das Gelände der ehemaligen Generaloberst-Hoepner-Kaserne als Campus Freudenberg an der Rainer-Gruenter-Straße nahe dem Technologiezentrum Wuppertal betrieben. Die Gebäude wurden in den 1930er Jahren im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht errichtet und bis 1993 durch die Bundeswehr militärisch genutzt. Sie wurden im Folgejahr von der Universität erworben, mussten aufgrund des baulichen Zustands aber für rund 35 Millionen Mark saniert werden. So mischten sich mit der Zeit unter die klassischen Kasernengebäude, die früher als Mannschaftskasernen, Kasinos oder Sanitätsanlagen genutzt wurden, auch zeitgemäße Neubauten, vor allem zur Nutzung als Hörsäle und Labore, aber auch für Institute und An-Institute der Universität. Trotz Bezugs im Jahr 1999 war die komplette Sanierung erst 2004 abgeschlossen. Auf dem Gelände befindet sich auch das Gästehaus der Universität mit acht Apartments. Die Gebäudebezeichnungen reichen von FA bis FO.

Der Campus Freudenberg umfasst den Fachbereich E. Außerdem befinden sich hier Außenstellen der Universitätsbibliothek und der Mensa. Die sechs Hörsäle bieten Platz für fast 780 Studierende.

- Infrastruktur

Die Anschrift des Campus' lautet Rainer-Gruenter-Straße 21 in 42119 Wuppertal.

Der Campus Freudenberg verfügt über zwei nahegelegene Anschlüsse zur Landesstraße 418. Für Kraftfahrzeuge stehen Parkplätze an jedem der 17 Einzelgebäude sowie ein großer Parkplatz gegenüber der Mensa zur Verfügung. Das örtliche Busliniennetz (Linien 603, 625, 630, E-Wagen, CampBus) bedient den Campus über die Haltestellen Friedenshain, Hermannshöhe, Am Freudenberg, Rainer-Gruenter-Straße, Sulamith-Wülfing-Straße und Campus Freudenberg.

Campus Haspel

Ein deutlich kleinerer Campus besteht zudem am Haspel im Osten Elberfelds. Die dortige Baugewerkschule bestand seit 1900 und wurde 1972 in die neu gegründete Universität aufgenommen. Das Gebäude wurde 1897 auf der Stadtgrenze zwischen Elberfeld und Barmen im Stile der Renaissance mit Mittelrisalit und Portikus sowie Sandstein-Rahmungen errichtet und steht seit 1988 under Denkmalschutz. Der Hauptteil des Campus erstreckt sich über drei miteinander verbundene Gebäudeteile, daneben befindet sich das Gebäude der ehemaligen Baugewerkschule sowie das seit 2013 im Bau befindliche neue Seminar- und Mensa-Gebäude HC, das das 2011 abgerissene Gebäude aus den 1950er Jahren ersetzen wird. Die Gebäudebezeichnungen sind HA bis HF.

Der Campus Haspel umfasst die Fächer Bauingenieurwesen und Architektur des Fachbereichs D sowie dessen Dekanat. Außerdem befinden sich hier Außenstellen der Universitätsbibliothek und der Mensa. Der neue Hörsaal wird etwa 200 Studierenden Platz bieten.

- Infrastruktur

Die Anschrift des Campus' lautet Pauluskirchstraße 7 in 42285 Wuppertal.

Der Campus Haspel liegt verkehrsgünstig zwischen der Trasse der Wuppertaler Schwebebahn sowie der mehrspurig ausgebauten Bundesstraße 7 sowie nahe der Bahnstrecke Elberfeld–Dortmund. Für Kraftfahrzeuge werden zwei Parkplatzareale angeboten, der bis 2013 bestehende dritte Parkplatz weicht einem Neubau. Die Haltestelle Landgericht der Wuppertaler Schwebebahn sowie die Bahnstation Wuppertal-Unterbarmen befinden sich in unmittelbarer Nähe und werden jeweils vom lokalen und regionalen Nahverkehr bedient. Das örtliche Busliniennetz (Linien 611, 619, 628, SB67, Schwebebahn) bedient den Campus über die Haltestellen Am Haspel und Landgericht.

Weitere Standorte

Aufgrund des Platzmangels auf den drei Campi sind zudem Räumlichkeiten im Geschäfts- und Bürokomplex Wicküler-Park angemietet, die vor allem vom Fach Mathematik genutzt werden. Die Räume werden üblicherweise mit WP bezeichnet.

Von 1987 bis etwa 2010 bestand ein weiterer Campus in der Hofaue im Zentrum Elberfelds. Auf dem kleinsten der bis dahin vier Campi wurde zum größten Teil Industrial Design gelehrt.

Einrichtungen

Universitätsbibliothek

Die Universitätsbibliothek besteht seit Gründung der Universität. 2014 bot sie einen Bestand von etwa 1,2 Millionen Büchern, 1900 Zeitschriftenabonnements und über 20.000 elektronischen Zeitschriften. Regelmäßig finden hier Lesungen bekannter Schriftsteller statt. Seit März 2012 verfügt die Bibliothek über einen neuen, dem bisherigen Gebäudedach aufgesetzten Lesesaal mit über 200 Leseplätzen und drei abschließbaren Rotunden. An den beiden Außencampi am Freudenberg und Haspel bestehen zudem kleinere, auf die dortigen Fachbereiche und Lehrveranstaltungen spezialisierte Fachbibliotheken.

Darüber hinaus besteht seit 2002 das Universitätsarchiv Wuppertal. Dort werden in Verwaltung, Forschung und Lehre entstandene Akten und Unterlagen der Hochschule gesammelt und archiviert. Zudem werden auch zur Verfügung gestellte private Bestände, die einen Bezug zur Universität haben, aufbewahrt. Die Nutzung des öffentlichen Archivs steht jedem offen, der berechtigtes Interesse daran im Sinne wissenschaftlicher Forschung hat.

Mensen & Cafeterien