U-Bahn

Ältestes und größtes Netz im deutschsprachigen Raum

Ältestes Netz der Welt und größtes Netz Westeuropas

Netz mit der größten Streckenlänge weltweit

Netz mit den meisten Stationen weltweit

Netz mit den meisten Fahrgästen weltweit

Eine U-Bahn oder Metro/Métro (Kurzform für Untergrundbahn[1] bzw. Metropolitan/Métropolitain) ist ein vom übrigen Verkehr vollständig unabhängiges, häufig im Tunnel geführtes Schienenverkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs, das vorrangig im städtischen Raum eingesetzt wird. Der Begriff wird gleichermaßen für das Gesamtsystem, seine Strecken und Linien und umgangssprachlich auch für die einzelnen Fahrzeuge (U-Bahn-Triebwagen, U-Bahn-Zug) verwendet.

Während der Name U-Bahn zunächst auf die unterirdische Trassierung hinweist, verfügen zahlreiche Netze auch über Streckenabschnitte an der Oberfläche, im Einschnitt, auf Bahndämmen oder auf Viadukten. Das U wird daher im deutschen Sprachraum teilweise auch als Abkürzung für unabhängig verstanden.

Untergrundbahnen für den Güterverkehr wie sogenannte Post-U-Bahnen sowie Grubenbahnen und Kasemattenbahnen weisen Gemeinsamkeiten mit U-Bahnen auf, dienen anders als diese jedoch nicht primär der Personenbeförderung.

Definition und Abgrenzung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Technische Definition

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) definiert den Begriff Metro als Schienenverkehrssystem für den städtischen Raum mit hoher Beförderungskapazität, das unabhängig von anderen Verkehrsmitteln trassiert ist.[2]

Der Begriff Schienenverkehrssystem (in der englischsprachigen Quelle: rail system) wird dabei weit gefasst und bezieht sich insgesamt auf Systeme mit baulich fixierter Spurbindung der Fahrzeuge und umfasst neben Bahnen, die mit Stahlrädern auf zwei Stahlschienen fahren, auch Bahnen auf Gummireifen, Einschienenbahnen und Magnetschwebebahnen, soweit sie die weiteren genannten Kriterien erfüllen (siehe auch hier). Hochbahnen, das heißt in Hochlage auf Viadukten geführte Bahnen, sind im Sinne des UITP ebenfalls Metros bzw. stellen eine Variante der Trassenführung von U-Bahnen dar (siehe auch hier). Ausdrücklich nicht zu Metros gezählt werden hingegen Hängebahnen. Das Kriterium der hohen Beförderungskapazität ist nicht präzise definiert, die UITP nennt als Bedingung lediglich den Einsatz von mindestens zweiteiligen Fahrzeugen mit einer Beförderungskapazität von mindestens 100 Fahrgästen.

Der Verband grenzt hiervon Bahnen ab, die vorrangig der Verbindung von Stadt und Region dienen,[3] sowie Straßen- und Stadtbahnen, die mindestens teilweise auf Sicht betrieben werden und auf Trassen verkehren, die mindestens teilweise auch von anderen Verkehrsmitteln genutzt werden.[4] Ebenfalls nicht eingeschlossen sind Peoplemover, da diese keine für den Stadtverkehr relevanten Relationen bedienen und/oder eine zu geringe Beförderungskapazität haben.

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) definiert den Begriff U-Bahn analog zum UITP als schienengebundenes und vom Individualverkehr vollständig getrennt geführtes Massenverkehrsmittel, das ein geschlossenes System bildet.[5] Das Erfordernis der Geschlossenheit beinhaltet auch, dass eine U-Bahn keine niveaugleichen Kreuzungen mit anderen Schienenverkehrsmitteln und keine Bahnübergänge besitzt. Die Trassierung kann sowohl im Tunnel als auch auf Dämmen und Viadukten, im Einschnitt und zu ebener Erde im freien Gelände erfolgen, wobei die Unabhängigkeit der Trasse in letzterem Falle durch Einzäunung gesichert werden kann. Die Fahrstromzuführung kann sowohl über Stromschiene als auch über Oberleitung erfolgen. Allerdings erfordert letztere Variante, je nach Tunnelprofil, häufig niedrige Sonderbauformen der Fahrdrahtaufhängung und/oder besonders kompakte Stromabnehmer. Systeme, die die genannten Merkmale erfüllen, werden auch als Voll-U-Bahn bezeichnet.

Wie der UITP grenzt auch der VDV U-Bahnen von Straßen- und Stadtbahnen ab, die mindestens teilweise eine Streckenführung auf öffentlichen Straßen haben können, in deren Bereich die Straßenverkehrs-Ordnung gilt. Aus diesem Grund haben in Deutschland U-Bahn-Wagen, anders als Straßenbahnwagen, weder Fahrtrichtungsanzeiger noch Klingeln respektive Glocken. Zur Abgabe von Achtungssignalen verfügen sie jedoch analog zur Eisenbahn über Makrofone, um beispielsweise das in der BOStrab geforderte Schutzsignal „Sh 5“ abgeben zu können. Notwendig ist dies beispielsweise zur Warnung von Personen, die sich auf Stationen zu nah an der Bahnsteigkante aufhalten, oder zur Vorwarnung von Gleisarbeitern.

Im Sinne der genannten Definition verfügen Berlin, Hamburg, München und Nürnberg über U-Bahnen (siehe auch hier). Das Frankfurter Stadtbahnsystem, das von seinem Betreiber ebenfalls als U-Bahn bezeichnet wird, ist keine U-Bahn im Sinne des VDV, da es die Anforderung der vollständigen Höhenfreiheit bzw. Unabhängigkeit von anderen Verkehrsmitteln nicht erfüllt.

American Public Transportation Association

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die American Public Transportation Association (APTA) hat für die Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit Vertretern von Verkehrsbetrieben, Herstellern, technischen Sachverständigen und externen Beratern eine umfangreiche Zusammenstellung von gebräuchlichen Begriffen aus dem Gebiet des schienengebundenen Nahverkehrs erarbeitet. Ihre Verwendung ist freiwillig, der Verband strebt gleichwohl eine Übernahme durch die öffentlichen und privaten Akteure des öffentlichen Verkehrswesens an.[6] Die Begriffe wurden zudem durch die Canadian Urban Transit Association (CUTA), die grundsätzlich eng mit ihrer amerikanischen Schwesterorganisation zusammenarbeitet,[7] für Kanada übernommen.

Die im Wesentlichen der Definition des Begriffs Metro des UITP entsprechenden Systeme werden von der APTA unter den Begriffen heavy rail, metro, subway, rapid transit und rapid rail beschrieben. Sie bezeichnen elektrisch angetriebene Schienenbahnen mit hoher Beförderungskapazität für den Verkehr im städtischen Raum, die auf einem vollständig unabhängigem Bahnkörper verkehren. Bahnübergänge sind ebenfalls ausgeschlossen mit der ausdrücklichen Ausnahme von Chicago, dessen System auf den Außenstrecken der Brown, Pink, Purple und Yellow Line zahlreiche Bahnübergänge aufweist.[8] Ansonsten kann die Streckenführung im Tunnel, aufgeständert und in Dammlage, im Einschnitt und zu ebener Erde erfolgen. Die eingesetzten Fahrzeuge zeichnen sich durch hohe Beschleunigung und Beförderungsgeschwindigkeit aus, sind für den Zwei-Richtungs-Betrieb ausgelegt, können in Mehrfachtraktion eingesetzt werden und verfügen über zwei bis fünf Doppeltüren pro Wagenseite, um schnelle Fahrgastwechsel zu ermöglichen. Abweichend von der Definition des UITP werden ausschließlich hochflurige Systeme anerkannt, während Niederflurfahrzeuge ausdrücklich auf Straßen- und Stadtbahnen (s. u.) beschränkt sind.

Der Verband unterscheidet hiervon als weitere elektrische Schienenbahnen im Stadtverkehr Straßenbahnen (streetcar, street railway, tramway oder trolley) und den weitgehend mit deutschen Stadtbahnsystemen vergleichbaren Typus light rail/LRT. Straßenbahnen verkehren vorrangig im Mischverkehr im oberirdischen Straßenraum, haben kürzere Stationsabstände und werden vorwiegend für kürzere Strecken genutzt. Light rail wird zwischen Straßen- und U-Bahnen eingeordnet und kombiniert straßenbündige Streckenabschnitte mit längeren auf unabhängigem oder besonderem Bahnkörper trassierten Abschnitten. Beförderungskapazität, Beförderungsgeschwindigkeit und Stationsabstände liegen jeweils ebenfalls zwischen Straßen- und U-Bahn. Sowohl bei Straßenbahnen als auch bei light rail können Niederflur- und Hochflurfahrzeuge eingesetzt werden, die Stromversorgung erfolgt in der Regel über Oberleitung. Hinzu kommen Eisenbahn-Systeme, die vorrangig dem Pendlerverkehr in der engeren und/oder weiteren Stadtregion dienen (commuter rail, metropolitan rail, regional rail, suburban rail) und mit lokomotivbespannten Zügen oder Triebzügen betrieben werden, also vergleichbar mit europäischen S-Bahnen und teilweise dem Regionalverkehr sind.

Im Sinne der genannten Definition verfügen in den Vereinigten Staaten Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Honolulu, Miami, New York mit Newark, Los Angeles, Philadelphia mit dem Camden County, San Francisco und Washington, D.C. sowie San Juan im amerikanischen Außengebiet Puerto Rico über U-Bahnen.[9][10][8]

In Kanada erfüllen die Systeme von Montreal (Métro und REM), Toronto und Vancouver sowie die Confederation Line in Ottawa die genannten Anforderungen.[11]

Rechtliche Definitionen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die rechtliche Definition und die betrieblichen Bestimmungen für U-Bahnen sind international unterschiedlich ausgestaltet. Während U-Bahnen in Deutschland etwa eindeutig von Eisenbahnen abgegrenzt werden (s. u.) und in Österreich eine eigene Klasse innerhalb der Eisenbahnen (s. u.) bilden, sind die Grenzen in anderen Ländern teilweise fließender oder es besteht keine rechtliche Differenzierung. Die Abgrenzung orientiert sich dort beispielsweise an der betrieblichen Geschlossenheit oder am Eigentum des Systems, da sich U-Bahnen – anders als Eisenbahnen – in der Regel in kommunalem Besitz befinden.

Die Regelungen in Deutschland und Österreich gehen auf die aus dem Rechtsbestand des Deutschen Reichs übergeleitete Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) zurück, weshalb die hierzu in den beiden Ländern aktuell einschlägigen Normen eine große formale und materielle Nähe zueinander aufweisen.

Deutschland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im rechtlichen Sinne gehören U-Bahnen in Deutschland zu den Straßenbahnen (vgl. § 4 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)) und hier zu den sogenannten unabhängigen Bahnen, die explizit „Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen [und] ähnliche Bahnen besonderer Bauart“ (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) i. V. m. § 4 Abs. 2 PBefG). U-Bahnen sind demnach „Schienenbahnen“, die „ausschließlich oder überwiegend der Beförderung von Personen im Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen“ (§ 4 Abs. 1 PBefG) und „durch ihre Bauart oder Lage auf der gesamten Streckenlänge vom Straßenverkehr oder anderen Verkehrssystemen getrennt [sind]“ (§ 1 Abs. 2 BOStrab). Sie entsprechen damit der vom VDV sowie vom UITP für U-Bahnen formulierten Anforderung der vollständig unabhängigen und kreuzungsfreien Trassierung, wobei der UITP Hängebahnen ausdrücklich nicht zu den U-Bahnen zählt.[2]

Dem gegenüber stehen sogenannte straßenabhängige Bahnen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BOStrab i. V. m. § 4 Abs. 1 PBefG), die „den Verkehrsraum öffentlicher Straßen benutzen und sich mit ihren baulichen und betrieblichen Einrichtungen sowie in ihrer Betriebsweise der Eigenart des Straßenverkehrs anpassen oder einen besonderen Bahnkörper haben und in der Betriebsweise den [vorgenannten] Bahnen gleichen oder ähneln“ (§ 4 Abs. 1 PBefG), das heißt teilweise oder ausschließlich im Mischverkehr mit anderen Verkehrsarten auf der Fahrbahn verkehren. Hierunter fallen Straßenbahnen im engeren Sinne (z. B. Bremen, Dresden, Würzburg) sowie Stadtbahnen, die oberirdische, teilweise straßenbündige Abschnitte mit U-Bahn-mäßig ausgebauten Tunnel- und vereinzelt Viaduktstrecken kombinieren (z. B. Hannover, Köln, Stuttgart). Die Maße für Bahnen, die am Straßenverkehr teilnehmen, sind zudem auf eine Breite von 2,65 Metern (vgl. § 34 Abs. 3 Nr. 1 lit. a BOStrab) und eine Länge von 75 Metern (vgl. § 55 Abs. 2 BOStrab) begrenzt, während für U-Bahnen keine entsprechenden Höchstmaße gelten.

Die Abgrenzung zwischen U-Bahn und Eisenbahn ergibt sich vor allem aus deren rechtlicher Stellung als Vollbahn, die z. B. auch niveaugleiche Kreuzungen mit anderen Verkehrsmitteln, insbesondere in Form von Bahnübergängen, haben kann. U-Bahnen werden zudem von Berg- und Seilbahnen abgegrenzt.

Bau und Betrieb von U-Bahnen sind bundesrechtlich durch die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) geregelt.

- Zulassungsverfahren

Die Zulassung von Vorhaben für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen von U-Bahnen erfolgt in Deutschland gem. § 28 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) auf Landesebene und grundsätzlich im Wege eines Planfeststellungsverfahrens auf Antrag des Vorhabenträgers durch die hierfür von der jeweiligen Landesregierung bestimmte Planfeststellungsbehörde (vgl. § 29 Abs. 1 PBefG). In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie im Flächenland Schleswig-Holstein (berührt durch die U-Bahn Hamburg) ist diese Behörde jeweils bei einer Landesoberbehörde angesiedelt (Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt,[12] Behörde für Wirtschaft und Innovation,[13] Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus),[14] in Bayern bei der Regierung des jeweils räumlich betroffenen Regierungsbezirks als Landesmittelbehörde, das heißt für die U-Bahn München die Regierung von Oberbayern[15] und für die U-Bahn Nürnberg die Regierung von Mittelfranken.[16]

- Regelungen in der DDR

In der DDR waren Bau und Betrieb von U-Bahnen ebenfalls einheitlich geregelt, wobei es dort lediglich ein Netz in Ost-Berlin gab, das zum großen Teil aus zwei bereits vor der Staatsgründung bestehenden Strecken (nach aktueller Nomenklatur U2 und U5) bestand. Zunächst galten in der DDR ebenfalls die übergeleitete BOStrab bzw. deren gleichnamige Novellierungen (vgl. § 1 Abs. 1 BOStrab (DDR) vom 8. Dezember 1959), ab dem 1. Juni 1979 eine eigenständige Bau- und Betriebsordnung für Untergrundbahnen (BO U).[17]

Österreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im rechtlichen Sinne gehören U-Bahnen in Österreich zur Gruppe der Straßenbahnen innerhalb der Eisenbahnen und hier zu den sogenannten straßenunabhängigen Bahnen, die explizit „Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen [und] ähnliche Bahnen besonderer Bauart“ umfassen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG)). U-Bahnen sind demnach „für den öffentlichen Verkehr innerhalb eines Ortes bestimmte Schienenbahnen“, „auf denen Schienenfahrzeuge ausschließlich auf einem eigenen Bahnkörper verkehren“ (§ 5 Abs. 1 EisbG). Sie entsprechen damit der vom UITP für U-Bahnen formulierten Anforderung der vollständig unabhängigen und kreuzungsfreien Trassierung.

Dem gegenüber stehen sogenannte straßenabhängige Bahnen, „deren bauliche und betrieblichen Einrichtungen sich zumindest teilweise im Verkehrsraum öffentlicher Straßen befinden und auf denen Schienenfahrzeuge zumindest teilweise den Verkehrsraum öffentlicher Straßen benützen und sich in ihrer Betriebsweise der Eigenart des Straßenverkehrs anpassen“ (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 EisbG), das heißt teilweise oder ausschließlich im Mischverkehr mit anderen Verkehrsarten auf der Fahrbahn verkehren. Hierunter fallen Straßenbahnen im engeren Sinne (z. B. Graz, Innsbruck, Linz). Die Maße für Bahnen, die am Straßenverkehr teilnehmen, sind zudem auf eine Breite von 2,65 Meter (§ 34 Abs. 3 Nr. 1 lit. a StrabVO) und eine Länge von 75 Meter (§ 58 StrabVO) begrenzt, während für U-Bahnen keine entsprechenden Höchstmaße gelten.

Bau und Betrieb von U-Bahnen sind bundesrechtlich durch die Straßenbahnverordnung 1999 (StrabVO) geregelt.

- Zulassungsverfahren

Die Zulassung von Vorhaben für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen von U-Bahnen erfolgt in Österreich im Wege einer Bewilligung gem. § 14 Abs. 1 Eisenbahngesetz (EisbG). Das Verfahren erfolgt auf Landesebene und auf Antrag des Vorhabenträgers bei der hierfür von der jeweiligen Landesregierung bestimmten Behörde (vgl. § 12 Abs. 1 EisbG). In Wien ist dies die für Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtrecht zuständige Magistratsabteilung (MA) 64.[18]

Schweiz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Schweiz sind die Begriffe „U-Bahn“ bzw. „Metro“ nicht gesondert legaldefiniert und fallen wie andere Schienenbahnen einschließlich Straßenbahnen unter die Regelungen des Eisenbahngesetzes.

- Zulassungsverfahren

Die Zulassung von Vorhaben für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen von U-Bahnen erfolgt in der Schweiz gem. Art. 18 EBG im Wege eines Plangenehmigungsverfahrens. Anders als in Deutschland und Österreich erfolgen Prüfung und Zulassung nicht regionalisiert, das heißt z. B. durch die Kantone, sondern auf Bundesebene durch das Bundesamt für Verkehr BAV (vgl. Art. 18 Abs. 2 EBG).[19]

Übersicht der Städte mit U-Bahnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ende 2020 gab es weltweit 193 Städte bzw. Ballungsräume mit U-Bahn-Systemen im Sinne der UITP-Definition, die über eine kombinierte Streckenlänge von 17.221 Kilometern verfügten. Die Zählung nach Städten bedeutet, dass Netze, die technisch und betrieblich voneinander getrennt sind, verkehrlich jedoch ein zusammenhängendes Gesamtsystem bilden, nicht einzeln gezählt werden. Beispielsweise bilden die Linien der beiden Betreiber Tōkyō Metro und Toei zusammen das Netz der U-Bahn Tokio, ebenso werden London Underground und Docklands Light Railway als ein Gesamtsystem gezählt.[2]

Die globalen Regionen mit den höchsten Dichten von Systemen sind das westliche und zentrale Europa einschließlich der Westtürkei, Ostasien, das heißt insbesondere das östliche China, die koreanische Halbinsel bzw. die Republik Korea und Japan, und Südasien. Weitere kleinere Cluster bestehen in der dichtbesiedelten Region östlich der Großen Seen (Megaregion Boswash in den Vereinigten Staaten und Québec-Windsor-Korridor in Kanada), in den Küstenstaaten Brasiliens und im zentralen Vorderasien. Sehr gering ist die Dichte hingegen auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem nur eine sehr geringe Zahl der zahlreichen Millionenstädte über ein System verfügt.

Städte mit U-Bahn |

Deutschland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Deutschland verfügen die vier Städte Berlin, Hamburg, München und Nürnberg über U-Bahn-Systeme, die den Definitionen des UITP und des VDV entsprechen, das heißt insbesondere vollständig unabhängig von anderen Verkehrsarten trassiert sind. Diese Netze sind jeweils vollständig normalspurig ausgeführt und werden mit seitlicher Stromschiene betrieben.

-

Liniennetz der U-Bahn Berlin

-

Liniennetz der U-Bahn Hamburg

-

Liniennetz der U-Bahn München

-

Liniennetz der U-Bahn Nürnberg

- Berlin

Die erste U-Bahn Deutschlands wurde am 15. Februar 1902 in Berlin auf der Strecke Potsdamer Platz – Stralauer Thor (heute aufgeteilt zwischen dem gemeinsamen Abschnitt von U1 und U3 und der U2) in Betrieb genommen.[20] Das Netz hat eine Gesamtlänge von 155,4 Kilometern und umfasst neun Linien, die sich auf die vier älteren sogenannten Kleinprofillinien U1 bis U4 für Fahrzeuge mit einer Breite von 2,3 Metern und die fünf ab 1923 in Betrieb genommenen sogenannten Großprofillinien U5 bis U9 für 2,65 Meter breite Fahrzeuge aufteilen. Die damals selbstständige Stadt Schöneberg eröffnete 1910 eine eigene U-Bahn-Strecke (die heutige U4) mit Umsteigemöglichkeit zum Berliner Netz an der Station Nollendorfplatz, wobei die Stationsbauwerke beider Bahnen zunächst voneinander getrennt waren und erst 1926 eine Gleisverbindung erhielten.

Hönow, der östliche Endpunkt der U5, lag zum Zeitpunkt seiner Eröffnung im Juni 1989 außerhalb Berlins im Bezirk Frankfurt (Oder). Im Rahmen der Vereinigung West- und Ost-Berlins im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung erfolgte eine Grenzanpassung, durch die das Teilgebiet von Hönow, in dem der U-Bahnhof liegt, in den Berliner Ortsteil Hellersdorf eingegliedert wurde. Seitdem ist die Berliner U-Bahn die einzige in Deutschland, die ausschließlich auf dem Gebiet einer Gemeinde liegt.

- Hamburg

Am 15. Februar 1912 folgte die Hamburger Hochbahn mit der Strecke Rathaus – Berliner Tor – Barmbek (heute Teil der Ringlinie U3) als zweites System.[21] Das Streckennetz hat eine Länge von rund 106,4 Kilometern und umfasst vier Linien, wobei die U1 im Nordosten Hamburgs über zwei Streckenäste verfügt und die U2 und die U4 die Strecke zwischen Horner Rennbahn und Jungfernstieg gemeinsam nutzen. Die Strecke für eine fünfte Linie befindet sich in Bau und soll ab 2029 sukzessive den Fahrgastbetrieb aufnehmen.[22]

Die Strecke der U1 reicht an beiden Enden bis in das benachbarte Schleswig-Holstein. Der auf dem Gebiet der Stadt Norderstedt gelegene Streckenabschnitt sowie zwei U-Bahn-Fahrzeuge der Typs DT4 befinden sich im Eigentum der Stadtwerke Norderstedt bzw. ihrer Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Norderstedt, jedoch erfolgt der Betrieb auch hier durch die Hamburger Hochbahn AG als Eigentümer und Betreiber des Hauptteils des Netzes.[23]

- München

Am 19. Oktober 1971 wurde die Münchner U-Bahn mit der Strecke Kieferngarten – Goetheplatz (Stammstrecke 1, heute U6 und teilweise U3) als drittes System in Betrieb genommen. Es hat eine Gesamtlänge von rund 103 Kilometern und umfasst sechs ganztägig verkehrende Haupt- sowie zwei nur während der werktäglichen Hauptverkehrszeiten verkehrende Verstärkerlinien. Im zentralen Bereich Münchens verfügt das Netz über drei Stammstrecken, die von jeweils zwei Hauptlinien befahren werden.

Der nördliche Streckenabschnitt der U6 reicht bis nach Garching bei München im Landkreis München, der auch Eigentümer der Strecke ist, jedoch erfolgt der Betrieb auch hier durch die MVG als Eigentümer und Betreiber des Hauptteils des Netzes.[24]

- Nürnberg

Am 1. März 1972 ging mit der Strecke Langwasser Süd – Bauernfeindstraße der Linie U1 der Nürnberger U-Bahn das vierte und bislang jüngste deutsche System in Betrieb.[21] Es hat eine Länge von rund 38,2 Kilometern und umfasst drei Linien. Die Linien U2 und U3 werden fahrerlos betrieben und befahren zwischen Rathenauplatz und Rothenburger Straße dieselbe Strecke. Bis zur Umstellung der älteren Linie U2 auf fahrerlosen Betrieb im Jahr 2010 war Nürnberg die weltweit einzige Stadt, in der ein Mischbetrieb von fahrerlosen und fahrergeführten U-Bahn-Zügen auf derselben Strecke erfolgte.[25] Die ersten Baureihen der Münchner und Nürnberger U-Bahn (MVG Baureihe A und VAG Baureihe DT1) waren anfangs annähernd baugleich und konnten in beiden Systemen eingesetzt und miteinander gekuppelt werden, ein Austausch erfolgte u. a. anlässlich verschiedener Großveranstaltungen. Im Zuge später erfolgter Umbauten der älteren Fahrzeuge entfiel diese Kompatibilität, ebenso sind die neueren Baureihen der in den beiden Netzen eingesetzten Fahrzeuge nicht miteinander kompatibel.

Der nordwestliche Abschnitt der U1 führt größtenteils entlang der Strecke der ersten deutschen Eisenbahn nach Fürth, womit die Nürnberger U-Bahn als einziges System in Deutschland zwei Großstädte miteinander verbindet.

- Weitere Systeme mit unterirdischer Streckenführung

Neben den oben genannten verfügen zahlreiche Städte und Ballungsräume in Deutschland über Stadtbahnsysteme, die vollständig unabhängige, häufig U-Bahn-mäßig ausgebaute Streckenabschnitte mit Strecken kombinieren, die häufig von früheren und teilweise parallel weiterbetriebenen Straßenbahnsystemen übernommenen wurden. Hierzu gehören insbesondere die Netze in Bielefeld, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und Bonn, Stuttgart und die Teilnetze der Stadtbahn Rhein-Ruhr.[26][27][28][21]

Einige der in Deutschland betriebenen S-Bahn-Systeme verfügen ebenfalls über längere Tunnelstrecken und weisen – insbesondere in den jeweiligen Innenstadtbereichen – eine mit U-Bahnen vergleichbare Haltestellen- und Taktdichte und eine ähnliche Bedeutung für den städtischen Nahverkehr auf. Hierzu zählen insbesondere die Netze in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart.

Österreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Wien

In Österreich verfügt die Bundeshauptstadt Wien über eine U-Bahn im Sinne der Definition des UITP. Das System wurde am 25. Februar 1978 mit der Strecke Karlsplatz – Reumannplatz (Linie U1) offiziell in Betrieb genommen. Bereits ab dem 8. Mai 1976 war allerdings auf der Strecke Heiligenstadt – Friedensbrücke (Linie U4) ein sogenannter erweiterter Probebetrieb mit Fahrgästen erfolgt.

Das Netz hat eine Streckenlänge von 83 Kilometern und umfasst fünf Linien,[29] die Strecke für eine sechste Linie befindet sich in Bau und soll ab 2026 sukzessive den Betrieb aufnehmen.[30] Weiterhin werden kleinere Teile der Wiener Straßenbahn, die U-Straßenbahn, und die Lokalbahn Wien–Baden im Tunnel geführt. Die Wiener U6 wird – anders als die anderen U-Bahn-Linien im deutschsprachigen Raum – nicht per Stromschiene, sondern per Oberleitung mit elektrischer Energie versorgt.

- Weitere Systeme mit unterirdischer Streckenführung

Die in Serfaus in Tirol verkehrende U-Bahn Serfaus ist eine 1280 Meter lange unterirdische Luftkissenschwebebahn mit Seilantrieb. Mindestens aufgrund seiner geringen Beförderungskapazität ist das System keine U-Bahn im Sinne des UITP (siehe hier).

In den 1990er Jahren und erneut ab 2018 untersuchte die Stadt Graz den Bau einer U-Bahn, nahm jedoch in beiden Fällen Abstand vom Vorhaben, nachdem die jeweils erstellten Machbarkeitsstudien aufzeigten, dass der Ausbau des bestehenden Straßenbahn- und S-Bahn-Netzes sinnvoller sei. Die Planungen der 1990er Jahre sahen ein radial von der Innenstadt ausgehendes Netz mit drei Linien vor, die zwischen Jakominiplatz und Hauptplatz eine kurze gemeinsame Stammstrecke befahren sollten.[31] Die ab 2018 entwickelten Überlegungen sahen ein rund 25 Kilometer langes, vollständig unterirdisches Netz mit zwei Strecken vor, die sich am Jakominiplatz kreuzen sollten. Die Baukosten wurden mit Stand Februar 2021 auf 3,3 Mrd. Euro prognostiziert, eine Umsetzung bis 2030 wurde zum selben Zeitpunkt als realistisch eingeschätzt.[32][33]

Die Haltestellen Brauhaus Puntigam und Hauptbahnhof der Grazer Straßenbahn liegen unter Erdgleiche, sind jedoch nach oben geöffnet, um den technischen Aufwand für den Brandschutz reduzieren.

Die Straßenbahn Linz verkehrt seit 2004 im Bereich des Hauptbahnhofs auf einer Tunnelstrecke mit drei unterirdischen Stationen als U-Straßenbahn. Das System wird lokal teilweise als Mini-U-Bahn bezeichnet, hat abseits der Tunnelstrecke jedoch eine weitgehend konventionelle straßenbündige Trassierung.

In Salzburg verläuft die Strecke der Lokalbahn im Bereich des Hauptbahnhofs auf einer Länge von etwa 300 Metern unterirdisch und endet in der Tunnelstation Hauptbahnhof. Die Stadt verfolgt eine unterirdische Verlängerung bis zum Mirabellplatz sowie einen weiterer Abschnitt unter dem Stadtkern. Das Projekt Regionalstadtbahn Salzburg sieht eine oberirdische Fortführung in das südliche Umland vor.

Schweiz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Lausanne

Die Linie M2 der Métro Lausanne ist vollständig kreuzungsfrei trassiert und damit als U-Bahn im Sinne des UITP qualifiziert. Sie hat eine Länge von rund 5,9 Kilometern und überwindet zwischen ihren Endstationen 338 Höhenmeter und damit die größte Höhendifferenz aller U-Bahnen weltweit – die durchschnittliche Steigung beträgt hier 57,3 ‰; viele andere U-Bahnen limitieren die maximale Steigung auf 40 ‰ oder weniger. Die Strecke geht auf die 1,5 Kilometer lange Zahnradbahn Lausanne–Ouchy zurück, die für die Métro zwischen Januar 2006 und September 2007 auf gummibereifte Fahrzeuge und fahrerlosen Betrieb umgestellt und nach Epalinges verlängert wurde. Der Fahrgastbetrieb wurde am 18. September 2008 aufgenommen, der kommerzielle Betrieb am 27. Oktober desselben Jahres. Die Linie M1 der Métro verkehrt hingegen nicht vollständig kreuzungsfrei.

- Verworfene Planungen für Zürich

Die Stadt Zürich verfolgte in den 1960er und 1970er Jahre den Bau einer U-Bahn, deren erste Strecke von Dietikon über den Zürcher Hauptbahnhof zum Flughafen führen sollte und dabei die bedeutenden Siedlungsachsen entlang des Limmattals und des Glatttals erschlossen hätte. Das Vorhaben wurde im Mai 1973 in einer Volksabstimmung vom Zürcher Stimmvolk mehrheitlich abgelehnt. Ein bereits vor der Abstimmung genehmigter, als Vorleistung für die U-Bahn vorgesehener rund 1,4 Kilometer langer Tunnel wurde 1978 im Rohbau fertiggestellt und später in den Tramtunnel Milchbuck–Schwamendingen integriert, der seit 1986 von den Linien 7 und 9 der Zürcher Strassenbahn genutzt wird. Eine weitere Vorleistung ging im 1990 eröffneten Endbahnhof der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn am Zürcher Hauptbahnhof auf.[34]

- Weitere Systeme mit unterirdischer Streckenführung

Die Standseilbahn Metro Alpin bei Saas-Fee im Kanton Wallis verläuft vollständig unterirdisch und wird teilweise als U-Bahn bezeichnet. Aufgrund ihrer geringen Beförderungskapazität bzw. der zu kleinen Fahrzeuge und der fehlenden Bedeutung für den städtischen Nahverkehr erfüllt sie jedoch nicht die Definition des UITP.

Bezeichnungen und Logos

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bezeichnungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-

Ehemaliger Eingang der Station Wall Street an der ältesten U-Bahn-Strecke New Yorks

Originalentwurf von 1904 -

Ursprüngliches, flächiges roundel der London Underground als dekoratives Mosaik in der Station Maida Vale

Originalentwurf etwa 1915 -

Ursprünglicher Abgang zur Subterráneos-Station Plaza de Mayo, Buenos Aires;

die Beschilderung weist das Linienziel aus, nicht den Stationsnamen -

Station Ringvägen (heute: Skanstull) der ursprünglichen tunnelbana, eines Straßenbahntunnels

Originalentwurf von 1933

- Deutschsprachiger Raum

In Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz wird das Verkehrsmittel als U-Bahn bezeichnet, insbesondere in Bezug auf die in diesen Ländern vorhandenen bzw. im Falle der Schweiz ehemals geplanten Netze. Das erste entsprechende System im deutschsprachigen Raum wurde ab Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin durch die Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin angelegt und 1902 eröffnet. Während das Gesamtsystem in den ersten Jahrzehnten von Betreiberseite konsequent Hoch- und Untergrundbahn genannt wurde und die Bezeichnung Untergrundbahn auf die im Tunnel geführten Streckenabschnitte beschränkt war, wurde spätestens 1929 die Kurzbezeichnung U-Bahn eingeführt und pars pro toto für das Gesamtsystem verwendet.[35][20] Hamburg übernahm die Bezeichnung 1936.[28]

Im Deutschen nicht mehr gebräuchliche bzw. heute teilweise mit anderer Bedeutung verwendete Bezeichnungen sind Stadtbahn,[36] Schnellbahn,[37] Stadtschnellbahn,[38] Untergrundstadtbahn,[39] Untergrundschnellbahn,[40] Untergrundeisenbahn, Metropolitain-Schnellbahn,[41] Metropolitaneisenbahn oder Metropolitanbahn.[42] Der Begriff Schnellbahn wird regional (z. B. in Hamburg[43][44] und München)[45] und teilweise in der Literatur[21][46] als Sammelbegriff für U-Bahnen und S-Bahnen verwendet, soweit letztere wie beispielsweise in Berlin, Hamburg und München wesentliche Bedeutung für den städtischen Nahverkehr haben und in ihrer Betriebsweise U-Bahnen ähneln oder gleichen, das heißt insbesondere eine hohe Takt- und Stationsdichte aufweisen und mit entsprechenden Fahrzeugen (siehe hier) betrieben werden.

In Abgrenzung zur U-Bahn werden die übrigen städtischen Verkehrsträger auch als Oberflächenverkehr respektive Oberflächenverkehrsmittel bezeichnet.

- Weitere Bezeichnungen

Die außerhalb des deutschen Sprachraums am häufigsten verwendete Bezeichnung für das Verkehrsmittel ist Metro bzw. landessprachliche Variante hiervon (Métro, Metró, Metrô etc.). Der Begriff wurde erstmals bei der 1863 eröffneten Metropolitan Railway in London (später aufgegangen in den Sub-Surface-Linien der London Underground, u. a. der Metropolitan Line) und der 1899 gegründeten Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, kurz Métro de Paris, verwendet und bedeutete jeweils sinngemäß (groß-)städtische Eisenbahn (vgl. Metropole) im Sinne einer Eisenbahn für den städtischen Raum. Von dort ausgehend wurde der Name u. a. in die meisten romanischen und slawischen Sprachen, ins Finnische und Ungarische sowie auch ins Englische übernommen. Darüber hinaus ist der Begriff auch im deutschsprachigen Raum allgemein bekannt, der Gebrauch beschränkt sich jedoch tendenziell auf Netze, die auch in der jeweiligen Landessprache als „Metro“ bezeichnet werden. In einigen Ländern ist der Begriff Metro kein reiner Gattungsname, insbesondere in Spanien und Frankreich ist er durch die Betreiber der einzelnen Systeme häufig als Marke geschützt.

In der Anglosphäre, das heißt im Engeren dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland, wird der Begriff rapid transit als allgemeine Bezeichnung für städtische Bahnsysteme verwendet, die auch U-Bahnen umfasst. Speziell für U-Bahnen wird der Begriff Subway (z. B. Boston, Glasgow, New York, Toronto) verwendet, Underground sowie Tube werden als Eigennamen ausschließlich für das Londoner System genutzt. Weiterhin ist in den Vereinigten Staaten und Kanada vielfach verbreitet, im Zusammenhang mit einem bestimmten System den jeweiligen Betreibernamen totum pro parte für die U-Bahn sowie auch insgesamt als Synonym für den lokalen ÖPNV zu verwenden. Teilweise werden rapid transit sowie Metro auch nur für die Betreibergesellschaft (z. B. Dallas Area Rapid Transit, Metro Los Angeles) verwendet, während die Verkehrsmittel selbst andere Namen tragen.[47][9][48][10][8]

Weiterer Gattungsnamen sind tunnelbana/T-bana im Schwedischen und tunnelbane/T-bane im Norwegischen (dt. jeweils: Tunnelbahn). Im Dänischen wird das analog zur deutschen Bezeichnung gebildete und gleichbedeutende undergrundbane, das auch dem Norwegischen als undergrunnsbane (Bokmål) bzw. undergrunn (Nynorsk) bekannt ist, für das Verkehrsmittel verwendet, während das einzige dänische System jedoch Metro heißt.

Weitere Bezeichnungen sind Földalatti (dt. [die] Unterirdische, von hu. föld für Erde und alatt für unter) speziell für die älteste Linie der Budapester U-Bahn, MTR (Mass Transit Railway) in Hongkong, MRT (Mass Rapid Transit) für die Netze in Manila, Singapur und Taipeh sowie Subte (von es. subterráneo; dt. unterirdisch) in Buenos Aires, das sich trotz der Pionierfunktion des Systems als erste U-Bahn der Hispanität nicht weiter verbreitet hat.

- Weitere Verwendungen der Begriffe Metro und rapid transit

- Beispiele für Verkehrssysteme, deren Namen vom Begriff Metro abgeleitet wurden

-

West Midlands Metro

Niederflurstraßenbahn, die teilweise eine frühere Eisenbahntrasse nutzt -

Metro do Porto

Niederflurstadtbahn mit Tunnel- und straßenbündigen Streckenabschnitten -

Métro léger de Charleroi

Hochflurstadtbahn mit Tunnel- und straßenbündigen Streckenabschnitten -

Metrotram Wolgograd

U-Straßenbahn

Der UITP definiert den Begriff Metro anhand spezifischer technischer und betrieblicher Merkmale, die insbesondere die vollständige Unabhängigkeit der Trassierung umfassen (siehe hier). Als Marke wird Metro jedoch teilweise auch für Schienenbahnen verwendet, die dieser eng gefassten Definition nicht entsprechen und die im deutschsprachigen Kontext als Straßen- oder Stadtbahn (z. B. Metro de Málaga, Metro do Porto, Muni Metro in San Francisco, West Midlands Metro im Raum Birmingham, Manchester Metrolink, Valley Metro Rail in Phoenix) oder S-Bahn (z. B. Metro Trains Melbourne, Metrô de Teresina, Metrorail Western Cape) bezeichnet würden.

Weiterhin wurden von Metro in verschiedenen Ländern und Sprachen Begriffe wie premetro/prémétro (dt. Vor-Metro, ursprünglich im Sinne einer Vorstufe zu einer Voll-Metro, deren Entwicklung langfristig angestrebt wird), light metro/métro léger/metro ligero/metropolitana leggera (dt. Leichtmetro), semimetro/semi-metro (dt. Halb-Metro) und metrotram/metrotranvia/metrotranvía abgeleitet. Auf nationaler Ebene sind diese Begriffe teilweise normiert, beispielsweise definiert die norma UNI 8379:2000 der italienischen Normierungsorganisation UNI neben dem Begriff metropolitana auch metropolitana leggera und tranvia veloce (dt. Schnellstraßenbahn) bzw. metrotranvia. Insgesamt bestehen international jedoch keine exakt einheitlichen Definitionen und die genannten Begriffe werden ähnlich der ausgeweiteten Verwendung von Metro sowohl als Gattungsnamen als auch als Eigenbezeichnungen bzw. Markennamen für verschiedene hoch- und niederflurige Systeme von Schnellstraßenbahnen (z. B. die Premetro in Buenos Aires) und U-Straßenbahnen (z. B. Prémétro d’Anvers, Prémétro de Bruxelles, Metrotram Wolgograd/Волгоградский метротрам) über Stadtbahnen (z. B. Métro léger de Charleroi, Metro Ligero de Madrid, Metrotranvía de Mendoza, Métro léger de Tunis) bis zu (Kleinprofil-)U-Bahnen (z. B. die als metropolitana leggera bezeichnete Linie M5 der Metro Mailand[49] und das als métro léger/light metro bezeichnete Réseau express métropolitain in Montreal)[50] verwendet.

Ausgehend vom englischen rapid transit wurde die Bezeichnung Bus Rapid Transit (kurz: BRT) als Gattungsname für Stadt- bzw. Schnellbussysteme mit besonders qualifizierter Infrastruktur (z. B. durchgängige oder weitgehende Führung auf eigener Spur und/oder Vorrangschaltung an Ampeln, komfortablere Fahrzeuge, stufenloser Einstieg durch angepasste Bussteige) und höherer Angebotsqualität entwickelt. Diese Systeme werden zudem teilweise als Metrobus vermarktet (z. B. Metrobüs in Istanbul, Metrobús in Mexiko-Stadt, Metrobus in Lahore, Metrobus-Q in Quito).

Die Verkehrsbetriebe bzw. -verbünde verschiedener deutscher Städte (u. a. Berlin, Hamburg und München) führten zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Zuge der Neustrukturierung ihrer Stadtbusnetze den Begriff Metrobus für die wichtigsten Linien des jeweiligen Netzes ein. Die Berliner Verkehrsbetriebe führten dabei parallel die Bezeichnung Metrotram für die wichtigsten Linien der Straßenbahn ein, die Braunschweiger Verkehrs-GmbH bezeichnete zwischen 2009 und 2016 ebenfalls einzelne Bus- und Straßenbahn-Linien als Metrolinien.[51][52][53][54] Im Unterschied zu den oben genannten BRT-Systemen wurden diese Linien auf Grundlage und als Teil der bestehenden Infrastruktur eingeführt und nicht als technisch und betrieblich (weitgehend) eigenständiges System neu angelegt.

Die jeweils unter dem Namen „Metro“ auftretenden Verkehrsbetriebe der venezolanischen Hauptstadt Caracas und der kolumbianischen Großstadt Medellín wiederum bezeichnen die von ihnen als Teil des ÖPNV betriebenen Luftseilbahnen als Metrocable (von es. cable, dt. Seil; analog zur in verschiedenen englischsprachigen Regionen verwendeten Konstruktion Metrorail/Metro Rail).

Logos

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Logos verschiedener U-Bahn-Systeme

-

Diverse italienische

Metrosysteme -

Tōkyō Metro

Lateinisches M anstelle von メトロ (metoro) oder 地下鉄 (chikatetsu, dt. U-Bahn) -

Metro Pjöngjang

Erste Silbe von 지하철도 (chihach'ŏlto, dt. U-Bahn)

Das Verkehrsmittel U-Bahn wird in der Mehrheit der bedienten Städte und Regionen durch ein prägnantes Logo gekennzeichnet, etwa an Stationsbauwerken, auf Liniennetzplänen, in Wegeleitsystemen oder auf den Zügen selbst. Durch ihre Präsenz können sich diese Logos zu einem typischen Element des Stadtbildes entwickeln und über die U-Bahn hinaus als Symbol für eine ganze Stadt stehen (z. B. das roundel der London Underground).

Verbreitet sind insbesondere Zeichen, die auf den Namen des jeweiligen Systems Bezug nehmen. Entsprechend der weiten Verbreitung der Bezeichnung Metro (und seiner landessprachlichen Varianten) findet sich daher vor allem eine Vielzahl von Logos, die die Initiale „M“ aufgreifen, auch in Regionen, die nicht hauptsächlich das lateinische, kyrillische oder griechische Alphabet, in denen der Buchstabe „M“ identisch ist, verwenden. Andere Logos stellen illustrativ oder assoziativ den Themenkomplex Verkehr/Verbindung/Bewegung/Geschwindigkeit dar, verweisen auf die unterirdische Streckenführung oder sind weitgehend ungegenständlich. Verschiedene Betreiber (u. a. MARTA im Raum Atlanta, CTA im Raum Chicago, Metro Los Angeles, MTA im Staat New York, SEPTA im Raum Philadelphia, Toei in Tokio) verwenden allerdings kein spezifisches Logo für das jeweilige U-Bahn-System, sondern kennzeichnen alle von ihnen betriebenen Verkehrsmittel mit demselben Logo. Im Falle von Toei, dem Verkehrsamt der Präfektur Tokio, ist dieses identisch mit dem offiziellen Symbol der Präfektur.[55]

Während in den allermeisten Ländern jedes U-Bahn-System ein individuelles Zeichen verwendet, wird das Verkehrsmittel in Italien und Deutschland (s. u.) jeweils durch ein weitgehend einheitliches Logo gekennzeichnet. In den italienischen Metro-Städten Catania, Genua, Mailand, Neapel, Rom und Turin ist dies ein weißes, versales, in einer Groteskschrift gesetztes „M“ auf einer quadratischen roten Trägerfläche, wobei in Catania eine Modifikation durch Einbindung des Betreiberlogos und Kursivsetzung der M-Initiale erfolgt. Lediglich Brescia verwendet ein eigenes Logo.

- Deutschland, Österreich und die Schweiz

In den vier deutschen U-Bahn-Städten Berlin, Hamburg, München und Nürnberg wird die U-Bahn einheitlich durch ein weißes, versales, in einer Groteskschrift gesetztes „U“ auf einer quadratischen blauen Trägerfläche gekennzeichnet. Innerhalb dieses Grundaufbaus unterscheiden sich die Logos der einzelnen Systeme allerdings geringfügig in Größe und Proportionierung des U. Ein weißes U auf blauem Grund wurde in Berlin spätestens seit 1926 zur Kennzeichnung von Stationszugängen genutzt.[56] Als logoartiges Zeichen mit kompakter, jedoch zunächst kreisrunder Fläche wird es dort spätestens ab 1929 auf Liniennetzplänen verwendet,[35] eine rechteckige Version spätestens seit 1939.[20] Die heute gebräuchliche Form wurde im Juni 1991 eingeführt.[57]

Die deutschen Stadtbahnsysteme verwenden ebenfalls Logos nach dem genannten Muster bzw. hiervon abgeleitete Zeichen, teilweise in der Kombination „U-Stadtbahn“. Während das U-Logo bei den Voll-U-Bahnen zur Kennzeichnung aller Stationen unabhängig von ihrer Geländelage verwendet wird, beschränken verschiedene Betreiber von Stadtbahn-Systemen die Nutzung auf die Markierung unterirdischer bzw. nach U-Bahn-Standard ausgebauter Haltestellen und kennzeichnen andere Stationen mit dem regulären Verkehrszeichen 224 für Bus- und Straßenbahnhaltestellen.

Das von der einzigen österreichischen U-Bahn in Wien genutzte Logo ähnelt den bei den deutschen Systemen verwendeten, hat allerdings eine kreisförmige Trägerfläche.

Die Métro Lausanne verwendet eine stark abstrahierte Variante des Buchstaben „M“ in Form von drei parallelen, steigenden weißen Balken auf einer kreisförmigen, magentafarbenen Trägerfläche. Das Logo wurde mit der Eröffnung des Systems eingeführt.

Organisatorisches

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eigentum und Betrieb

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während die frühen U-Bahn-Systeme vorrangig als privatwirtschaftliche Unternehmungen entwickelt und betrieben wurden (siehe hier), vollzog sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ein weitgehend flächendeckender Übergang von Planung, Bau, Eigentum und Betrieb in die öffentliche Hand einschließlich der Überführung bestehender Netze in öffentliches Eigentum (z. B. London 1933, Berlin 1938, New York 1940 und Paris 1949), sodass sich heute die Mehrheit der U-Bahn-Systeme in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan im öffentlichen Eigentum befindet. Hierbei sind gleichermaßen öffentlich-rechtliche wie privatrechtliche Organisations- und Rechtsformen verbreitet (siehe auch hier), wobei in Europa und Japan privatrechtlich verfasste Unternehmen im Eigentum der jeweiligen Kommune überwiegen, während Eigentum und Betrieb in den Vereinigten Staaten mehrheitlich in der Hand eigenständiger Nahverkehrsbehörden (engl. transportation/transit authorities) liegen, die vom jeweiligen Bundesstaat eingerichtet wurden und deren räumlicher Zuständigkeitsbereiche von einer Kernstadt und ihrem relativ eng gefassten Agglomerationsraum (z. B. Atlanta, Boston, Chicago) bis zu weitläufigen Stadtregionen (z. B. die Metropolitan Transportation Authority für große Teile der Tri-State area und die Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority für das gesamte Los Angeles County) reicht. Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten ist der jeweilige Eigentümer und Betreiber eines U-Bahn-Netzes häufig auch der zentrale bzw. ein wesentlicher Betreiber des weiteren ÖPNV-Angebots in der jeweiligen Region, darüber hinaus obliegen den amerikanischen authorities häufig auch Planung, Organisation und Finanzierung sowie Ausbau und Unterhalt der physischen Infrastruktur für den gesamten ÖPNV in ihrem Zuständigkeitsbereich, womit sie in dieser Hinsicht den deutschen ÖPNV-Aufgabenträgern ähneln.[9][10][8][47][29][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]

Verschiedene Netze befinden sich auch im alleinigen oder anteiligen Eigentum des jeweiligen Staates bzw. wurden durch ihn eingerichtet, hierzu gehören beispielsweise:

- Metro Bukarest – Metrorex S.A.: Verkehrsbetrieb in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, die von der rumänischen Regierung gegründet wurde und direkt dem Verkehrsministerium untersteht. Die weiteren öffentlichen Verkehrsmittel in Bukarest (Straßenbahn, Oberleitungsbus und Stadtbus) werden von der städtischen Societatea de Transport Bucuresti STB SA betrieben.[60][70]

- Metro Delhi – Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC): Gemeinsamer Verkehrsbetrieb der indischen Bundesregierung und der Regierung des Nationalen Hauptstadtterritoriums Delhi (jeweils 50 %).[71]

- Métro Paris – Régie autonome des transports Parisien (RATP): Verkehrsbetrieb in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (fr. établissement public, hier spezieller: établissement public à caractère industriel et commercial), die vom französischen Parlament durch Gesetz eingerichtet wurde und unter seiner Aufsicht steht.[72]

- U-Bahn Tokio – Tokyo Metro Co., Ltd.: Gemeinsamer Verkehrsbetrieb der japanischen Regierung (53,4 %) und der Regierung der Präfektur Tokio (46,6 %) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, der das größere der beiden Teilnetze der Tokioter U-Bahn betreibt. Die Gesellschaft entstand 2004 durch Privatisierung der staatlichen Nahverkehrsbehörde Teito Rapid Transit Authority, die wiederum durch die Verstaatlichung und Verschmelzung der privaten Tokyo Underground Railway Company und Tokyo Rapid Transit Railway Company im Jahr 1941 entstanden war. Das kleinere Teilnetz der U-Bahn wird durch Toei, das Verkehrsamt der Präfektur Tokio, betrieben, zu dem auch weitere Verkehrsmittel in Tokio gehören.[67]

Einzelne U-Bahnen befinden sich im Eigentum privater Unternehmen ohne (mehrheitliche) öffentliche Beteiligung, z. B. die privat finanzierte und betriebene Linie 9 der U-Bahn Seoul[73] oder die zum Netz der Metro Delhi gehörende Rapid Metro Gurgaon, deren Betrieb jedoch aufgrund finanzieller Engpässe im Jahr 2019 von der Delhi Metro Rail Corporation übernommen wurde.[74]

- Trennung von Infrastruktur und Betrieb

In verschiedenen Netzen erfolgt eine Trennung von Infrastruktur und Betrieb sowie teilweise auch von Planung und Ausbau, bei der nur einzelne der genannten Bereiche in der öffentlichen Hand verbleiben, während die anderen an Dritte vergeben werden, wobei hier neben Privatunternehmen auch öffentliche Unternehmen anderer Städte aktiv sind.

Beispielsweise wurde die Stockholm U-Bahn von 2001 bis 2009 durch ein Tochterunternehmen von Veolia Transport betrieben, während der Betrieb seit 2009 durch die zur mehrheitlich staatlichen Hongkonger MTR Corporation gehörende MTR Tunnelbanan AB erfolgt,[59] die wiederum 2025 den Betrieb an die Connecting Stockholm AB, ein Tochterunternehmen der britischen Go-Ahead-Gruppe und der Singapurer ComfortDelGro Corporation, übergeben wird.[75] Die physische Infrastruktur verbleibt dabei im Eigentum der Storstockholms Lokaltrafik AB, der Nahverkehrsplanungs- und -managementgesellschaft der Provinz Stockholm.

Ein Beispiel für die Vergabe der Infrastruktur an Private bei Verbleib des Betriebs in der öffentlichen Hand findet sich bei der London Underground; Transport for London (TfL), die für den Nahverkehr in Greater London zuständige Fachbehörde (engl. executive agency) der Greater London Authority, vergab Unterhaltung und Erneuerung der physischen Infrastruktur im Jahr 2002 in einem ÖPP-Modell für einen Zeitraum von 30 Jahren an die Privatunternehmen Tube Lines und Metronet, während der Fahrbetrieb weiterhin durch die London Underground Ltd., eine 100-prozentige Tochter von TfL, erbracht werden sollte. Infolge der Insolvenz von Metronet (2008) und Tube Lines (2010) wurden die ausgelagerten Aufgaben jedoch vorzeitig wieder von TfL übernommen.[47]

- Deutschland, Österreich und die Schweiz

Eigentum und Betrieb der U-Bahn-Systeme in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen jeweils in Hand eines (überwiegend) kommunalen Verkehrsunternehmens, das selbst oder durch eine Tochtergesellschaft auch einer der Hauptbetreiber des weiteren ÖPNV-Angebots in der jeweiligen Region ist.

Tarifierung und Fahrkarten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-

In der Mehrheit der japanischen Netze gelten entfernungsbasierte Preise für Einzelfahrten; im Bild ein Netzplan der U-Bahn Fukuoka mit Preisangaben ab Kaizuka (200 bis 350 Yen)

-

Historische Erste-Klasse-Fahrkarte der Métro Paris zum ermäßigten Preis, durch Lochung entwertet

-

Verschiedene Generationen von Zahlmarken der New York City Subway;

die MTA gab dieses System 2003 auf -

Der Preis für eine Metro-Fahrt betrug in allen Netzen der Sowjetunion von 1961 bis 1991 stabil 5 Kopeken und wurde direkt an der Bahnsteigsperre entrichtet

-

Smartcards wie die Oyster Card wurden seit der Jahrtausendwende weltweit in zahlreichen ÖPNV-Netzen eingeführt

Die rund 200 auf der Welt bestehenden U-Bahn-Systeme verwenden eine erhebliche Bandbreite unterschiedlicher Tarif- und hierauf aufbauender Fahrkartensysteme, die anhand folgender Merkmale grob beschrieben werden können:

- Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Einheitstarifen, bei denen eine Fahrkarte stets für das gesamte Netz gilt, und Tarifen, bei denen der Preis nach einem bestimmten System individuell berechnet wird, beispielsweise auf Grundlage der zurückgelegten Strecke, der Anzahl der Stationen oder der durchquerten Tarifzonen/-ringe/-waben o. ä. In verschiedenen Netzen werden auch Karten angeboten, die grundsätzlich im gesamten Netz, jedoch nur für eine begrenzte Dauer (z. B. 60, 90 oder 120 Minuten) gelten.

- In zahlreichen Netzen wird ein differenziertes Fahrkartensortiment angeboten, das sich insbesondere an der unterschiedlichen Nutzungshäufigkeit orientiert (z. B. Einzelkarten für Gelegenheitsfahrer, Monatskarten für regelmäßige Nutzer, Mehrtages- und Wochenkarten z. B. für Touristen). Zu den Ausnahmen zählen beispielsweise das BART-System in der San Francisco Bay Area und die Metro Kolkata, für die ausschließlich Einzelkarten angeboten werden.[81][82]

- In verschiedenen Netzen werden die Fahrpreise nach Verkehrs- bzw. Tageszeit differenziert, beispielsweise wird in London während der Hauptverkehrszeiten ein Zuschlag für Einzelfahrten erhoben, während in Washington, D.C. und Vancouver am Abend und am Wochenende ein vergünstigter Einheitstarif anstatt des sonst angewendeten Entfernungs- bzw. Zonentarifs gilt.[47][9][11] Ebenso gibt es Tages- und Zeitkarten, die erst ab einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. 9 oder 10 Uhr) bzw. nur zu bestimmten Zeiten (z. B. nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten oder nur in den Abend- und Nachtstunden) genutzt werden können, jedoch günstiger als ganztägig gültige Karten sind.[83][84][85] Historisch gab es zudem vereinzelt Nachtzuschläge, so kostete eine Fahrt mit der Prager Metro zwischen 23 und 4 Uhr drei statt sonst einer Krone.

- In verschiedenen Netzen werden für bestimmte Strecken pauschale Zuschläge erhoben, die sich nicht in die sonstige Preisberechnungssystematik einfügen, beispielsweise für Fahrten durch die Transbay Tube unter der Bucht von San Francisco und für Fahrten zu den Flughäfen in Madrid und Barcelona.[11][86][87]

- Während verschiedene Netze weiterhin einfache Papierfahrkarten verwenden, nutzt eine große Anzahl von Systemen mittlerweile vorrangig oder ausschließlich elektronische Medien wie Magnetstreifenkarten, kontaktlose Smartcards und Mobilgeräte zur Speicherung von Fahrkarten oder Guthaben bzw. der entsprechenden digitalen Information, die elektronisch ausgelesen bzw. mittels RFID/NFC übertragen werden kann. In verschiedenen Netzen können zudem auch direkt reguläre Kredit- und Debitkarten mit denselben Funktionen verwendet werden.[88][89] In verschiedenen Netzen mit Einheitstarif werden jetonartige Zahlmarken aus Metall oder Kunststoff verwendet, die an der Bahnsteigsperre (s. u.) eingeworfen und dort einbehalten werden. Historisch war zudem in einigen Netzen der Einwurf gewöhnlicher Kursmünzen möglich (s. u.).

- Fahrkarten werden grundsätzlich vor dem Fahrtantritt gekauft, im Zuge der Digitalisierung des Fahrkartenwesens insbesondere seit Ende der 1990er Jahre wurde jedoch in zahlreichen Netzen eine automatische Fahrpreisberechnung als Alternative zum Vorabkauf eingeführt. Der Fahrgast bucht sich hierbei vor Fahrtbeginn ein und nach Fahrtende wieder aus und das System rechnet automatisch die für die zurückgelegte Strecke erforderliche Fahrkarte von einem vorher aufgeladenen Guthaben oder über eine hinterlegte Bankverbindung ab. Teilweise gilt hierbei eine automatische Preisobergrenze (engl. price/fare cap), bei der automatisch das jeweils günstigste Ticket abgerechnet wird und beispielsweise ab einer bestimmten Zahl von Einzelfahrten anstelle individueller Einzelkarten eine günstigere Tages- oder Wochenkarte berechnet wird.[90][91] Ebenso erlauben verschiedene Systeme, beispielsweise in Japan, für den Fall, dass für eine absolvierte Fahrt eine unzureichende Fahrkarte gelöst wurde, eine Nachzahlung bis zum Preis der korrekten Fahrkarte, ohne dass dies als Beförderungserschleichung bestraft wird.[67]

- Fahrkartenkontrolle

-

Zwei Fahrgäste der New York City Subway werfen Zahlmarken in eine Bahnsteigsperre ein, 1974

-

Moderne hohe Bahnsteigsperre in der Station Alby, Stockholms län, ausschließlich für kontaktlose Trägermedien

-

Ein Mann überspringt eine halbhohe Bahnsteigsperre in Moskau

-

Drehkreuze am Ausgang der Station

57th Street–Seventh Avenue in New York;

das Durchschreiten erfolgt ohne vorherige Fahrkartenkontrolle -

Nachzahlautomat (Fare Adjustment Machine) der Tōkyō Metro

-

Offener Zu- und Abgang in Hamburg; der fahrkartenpflichtige Bereich wird durch das in den Boden eingelassene Messingband markiert

In der Mehrheit der U-Bahn-Netze wird der Zugang zum und teilweise auch der Abgang vom Bahnsteig bzw. fahrkartenpflichtigen Bereich durch automatische Bahnsteigsperren reguliert, die sich gegen Vorlage einer gültigen Fahrkarte öffnen, sodass der Nachweis des Kartenbesitzes bereits vor Fahrtantritt erbracht werden muss. Abhängig von der Bauweise der Sperren und der Kooperationsbereitschaft anderer Fahrgäste besteht allerdings teilweise die Möglichkeit, Sperren zu übersteigen, zu durchkriechen oder sie gemeinsam mit einer anderen Person zu passieren, weshalb auch in Systemen mit Bahnsteigsperren teilweise Fahrkartenkontrolleure eingesetzt werden und/oder die Sperren zusätzlich durch Personal überwacht werden. In Netzen mit Einheitstarif, in denen der Preis unabhängig von der zurückgelegten Entfernung ist, wird häufig nur der Zugang kontrolliert, während der Abgang über Drehkreuze, sensorgesteuerte Automatiktore oder offene, teilweise überwachte Tore frei möglich ist. In Netzen mit individuell berechnetem Tarif wird hingegen auch der Ausgang kontrolliert, um sicherzustellen, dass die gelöste Fahrkarte für die gesamte zurückgelegte Strecke gültig ist. Wird hierbei eine Differenz festgestellt, kann in verschiedenen Systemen, u. a. in den meisten japanischen, eine Nachzahlung am Automaten und/oder beim Stationspersonal geleistet werden, ohne dass dies als Beförderungserschleichung bestraft wird.

In der geringeren Zahl der Systeme, darunter jenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, werden keine Bahnsteigsperren eingesetzt und der fahrkartenpflichtige Bereich einer Station ist hier physisch frei zugänglich. Die Prüfung des Fahrkarten- oder Bahnsteigkarten-Besitzes erfolgt hier stichprobenartig durch Prüfdienste in den Zügen und auf den Stationen. In solchen Netzen werden häufig Fahrkartenentwerter verwendet, um die Karte vor Fahrtantritt mit Zugangszeit, -datum und -station auszuzeichnen, sodass die Fahrkarte nur einmalig verwendet und die Einhaltung einer zeitlich oder auf eine bestimmte Entfernung beschränkten Gültigkeit vom Prüfpersonal nachvollzogen werden kann. Eine Ausnahme hiervon ist beispielsweise Hamburg, da Einzel- und Tageskarten des Hamburger Verkehrsverbunds immer mit dem Ausgabeort versehen und bereits ab Kauf entwertet und ausschließlich zur sofortigen Verwendung vorgesehen sind. Außerhalb des deutschsprachigen Raums verwenden u. a. die U-Bahnen von Helsinki und Kopenhagen keine Bahnsteigsperren. Im englischsprachigen Raum, wo dieses System weniger verbreitet ist, wird es als proof-of-payment (dt. Zahlungsnachweis) bezeichnet.

- Tarifliche Integration

Ein aus Fahrgastperspektive besonders interessanter Aspekt ist die tarifliche Integration der U-Bahn und der weiteren öffentlichen Verkehrsmittel der jeweiligen Region, das heißt die Möglichkeit zur Nutzung des gesamten ÖPNV mit derselben Fahrkarte.

Das Niveau der Integration unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Netzen; während die U-Bahn-Systeme in Europa und Kanada im Rahmen organisatorischer Strukturen wie Verkehrsverbünden mehrheitlich vollständig in das jeweilige Nahverkehrsnetz integriert sind, werden in den Vereinigten Staaten und Japan überwiegend keine einheitlichen oder nur teilweise integrierte Tarifsysteme verwendet, sodass bei der Nutzung der Verkehrsmittel unterschiedlicher Betreiber – und teilweise bei der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel desselben Betreibers – separate Fahrkarten erforderlich sind. In den Vereinigten Staaten wird lediglich bei den Systemen in Atlanta, Boston, Cleveland, Honolulu, San Juan und Washington, D.C. ein einheitliches Tarifsystem für alle öffentlichen Verkehrsmittel der jeweiligen Region angewendet. In den anderen amerikanischen und in den japanischen Systemen werden jedoch teilweise kombinierte Karten für Verkehrsmittel verschiedener Betreiber bzw. die verschiedenen Verkehrsmittel desselben Betreibers, die günstiger als separat gelöste Fahrkarten sind, oder vergünstigte Umsteige-/Anschlusstarife angeboten. Zudem vereinfachen die verstärkt seit Ende der 1990er Jahre in zahlreichen Verkehrsnetzen eingeführten elektronischen Fahrkartensysteme das Reisen, indem sie Zahlung und Verwaltung der Fahrkarten der verschiedenen Betreiber mit einem einzigen Medium erlauben.[9][10][8][47][29][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]

- Staaten des RGW

In der Sowjetunion galt von der Währungsreform des Jahres 1961 bis zur Auflösung der Union im Jahr 1991 landesweit in allen U-Bahnen einschließlich der beiden Metrotram-Systeme ein Einheitstarif von 5 Kopeken für eine Einzelfahrt. Dies war der gleiche Preis wie für eine Autobusfahrt, wohingegen der Oberleitungsbus (4 Kopeken) und die Straßenbahn (3 Kopeken) günstiger waren.[92] Auf den Stationen wurde direkt die entsprechende Kursmünze in die Bahnsteigsperren eingeworfen, ohne hierfür eine Fahrkarte bzw. einen Zahlungsbeleg zu erhalten. Fahrgäste konnten damit die Metro inklusive beliebiger Umstiege bis Betriebsschluss zeitlich unbegrenzt benutzen, solange sie den fahrkartenpflichtigen Bereich nicht verließen.[93][94] Zeitkarten wurden demgegenüber als Sichtkarten beim Stationspersonal vorgezeigt, das bei Bedarf auch passendes Kleingeld für die Passage der Münzsperren wechselte. Die Verwendung von Kursmünzen anstelle von Papierfahrkarten oder spezieller Zahlmarken für Einzelfahrten wurde in den 1970er Jahren auch bei den zu dieser Zeit neu eröffneten bzw. wesentlich erweiterten Betrieben in Budapest (1 Forint), Bukarest (1 Leu) und Prag (1 Krone) übernommen, jedoch um 1990 herum aufgegeben.

- Deutschland, Österreich und die Schweiz

Die U-Bahnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind jeweils Teil eines Verkehrsverbunds und tariflich vollständig mit den weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln in ihrer jeweiligen Region integriert. Sie sind zudem in die nationalen (Nah-)Verkehrstickets der drei Länder (Deutschlandticket, KlimaTicket und Generalabonnement) integriert, ebenso gelten in Deutschland die jeweiligen Ländertickets.

| System | Verkehrs- und Tarifverbund | für das U-Bahn-Netz gültiges Tarifsystem | |

|---|---|---|---|

| U-Bahn Berlin |  |

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg |

|

| U-Bahn Hamburg | Hamburger Verkehrsverbund |

| |

| U-Bahn München | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund |

| |

| U-Bahn Nürnberg |  |

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg | |

| U-Bahn Wien | Verkehrsverbund Ost-Region |

| |

| Métro Lausanne |  |

Communauté tarifaire Vaudoise |

|

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste unterirdische Bahnstrecken in London

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

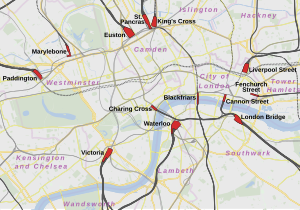

Die erste unterirdische Eisenbahnstrecke der Welt war die 6 Kilometer lange Metropolitan Railway, die am 10. Januar 1863 zwischen den Bahnhöfen Paddington und Farringdon in London eröffnet wurde. Sie ist bis in die Gegenwart in Betrieb und ging später in den Subsurface-Linien der Londoner U-Bahn (Metropolitan Line, Circle, Hammersmith & City und District Line) auf.

Die Tunnelstrecke der Metropolitan Railway wurde anfänglich mit dampflokomotivbespannten Zügen befahren, was jedoch auf Dauer keine akzeptable Lösung darstellte und außer bei der Wiener Stadtbahn keine Nachahmung in anderen Städten fand. Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des unterirdischen Stadtverkehrs war daher die Einführung elektrischer Fahrmotoren. Die erste elektrisch betriebene U-Bahn, die somit auch dem heutigen Verständnis des Verkehrsmittels entspricht, war die City and South London Railway, die am 4. November 1890 ebenfalls in London zwischen Stockwell und King William Street eröffnet wurde. Wie die Ursprungsstrecke der Metropolitan Railway ist auch die der City and South London Railway bis heute erhalten und bildete die Grundlage der heutigen Northern Line der Londoner U-Bahn.

Zentrale Gründe für die Elektrifizierung waren die höhere Effizienz elektrischer Traktion gegenüber Dampflokomotiven[101] (bei Einsatz desselben Primärenergieträgers ist der Wirkungsgrad der Kombination von Dampfkraft[102] und Elektromotor doppelt bis viermal so hoch)[103] und die so ermöglichte Vermeidung von Abgasen und Abdampf im Tunnel,[104] die neben einer gesundheitlichen Belastung von Fahrgästen und Personal eine Feuergefahr darstellten und die Kühlgrenztemperatur im Tunnel erheblich erhöhen konnten, da sie sowohl Abwärme abgaben als auch die Luftfeuchtigkeit durch Emission von Wasserdampf erhöhten. Für Betriebsfahrten im Tunnel wurden speziell entwickelte abgasärmere Dampflokomotiven verwendet, beispielsweise auf der Central Line.[105] Mittlerweile werden für derartige Zwecke Akkumulator- oder Diesellokomotiven oder Fahrzeuge verwendet, die die reguläre Stromversorgung der U-Bahn-Fahrzeuge über Stromschiene oder Oberleitung nutzen.

Eine bedeutende eisenbahn- und technologiegeschichtliche Leistung der City and South London Railway lag im Nachweis der Verlässlichkeit und Alltagstauglichkeit des elektrischen Antriebs für Bahnen, womit die zentrale Voraussetzung für deren weitere Verbreitung geschaffen wurde.

Frühe U- und Hochbahnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die ersten U-Bahn-Systeme außerhalb Londons entstanden in Haupt- und Großstädten West- und Mitteleuropas und der Vereinigten Staaten, die über den verkehrlichen Bedarf für ein entsprechendes Massenverkehrsmittel, das für Planung und Bau erforderliche ingenieurtechnische Wissen und die Fähigkeit zur Mobilisierung des erforderlichen öffentlichen und/oder privaten Kapitels verfügten.

Europa

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liverpool

Die erste elektrische städtische Bahn des Vereinigten Königreichs außerhalb Londons und die erste elektrische Hochbahn der Welt war die am 4. Februar 1893 eröffnete Liverpool Overhead Railway (LOR). Die anfangs rund 10 Kilometer lange Nord-Süd-Strecke verlief zwischen dem Alexandra Dock und dem Herculaneum Dock durch das Liverpooler Hafengebiet entlang des Mersey. Im Rahmen einer 1896 fertiggestellten Verlängerung erhielt die Bahn den etwas landeinwärts gelegenen Tunnelbahnhof Dingle als neuen südlichen Endpunkt, 1905 erfolgte im Norden eine Verlängerung zum Bahnhof Seaforth & Litherland der Lancashire and Yorkshire Railway, über deren Netz die Züge der LOR zwischen 1906 und 1914 bis nach Southport durchgebunden wurden. Zudem gab es zwischen 1906 und 1908 regelmäßige, danach bis in die 1950er Jahre sporadische Verbindungen in die Ortschaft Aintree am Rande Liverpools. Der Betrieb erfolgte über Stromschiene, der Namensbestandteil Overhead bezog sich entsprechend nicht auf eine Elektrifizierung mit Oberleitung (engl. overhead line), sondern auf die Führung der Strecke über Kopfhöhe.

Da keine Mittel für die dringend erforderliche Sanierung und Modernisierung des Systems zur Verfügung standen, wurde die Strecke am 30. Dezember 1956 stillgelegt und der Viadukt bereits 1957/1958 zurückgebaut.[106] Die LOR ist damit das einzige U-Bahn-System der Welt, das vollständig eingestellt wurde.

- Budapest

Die erste elektrische Untergrundbahn auf dem europäischen Festland und nach der Londoner City and South London Railway die zweite auf der Welt wurde am 2. Mai 1896 mit der Földalatti in Budapest nach Entwurf des Berliner Unternehmens Siemens & Halske eröffnet. Sie verlief über eine Strecke von rund 3,7 Kilometern größtenteils in einfacher Tiefenlage unter der Prachtstraße Andrássy út vom Gizella tér (heute: Vörösmarty tér) in der Innenstadt zum Széchenyi-Heilbad und dem Stadtwäldchen. Die ursprüngliche oberirdische Endstation dort wurde 1973 im Zuge der Verlängerung der Linie nach Mexikói út aufgelassen und durch eine Tunnelstation ersetzt. Die Strecke wurde in offener Bauweise errichtet, aufgrund eines die Trasse kreuzenden Abwasserkanals wurde die Tunnelhöhe auf lediglich 2,85 Meter begrenzt, weshalb für die Bahn ein spezielles, sehr niedriges Fahrzeug konstruiert werden musste. Die Stromversorgung erfolgte über eine direkt unter der Tunneldecke montierte Oberleitung.

Die Földalatti diente Siemens & Halske auch als Test- und Demonstrationsanlage für das neuartige Verkehrsmittel U-Bahn, nachdem die seit den 1880er Jahren laufenden Verhandlungen des Unternehmens über den Bau eines entsprechenden Vorhabens in Berlin noch andauerten (s. u.).[61]

- Glasgow

Am 14. Dezember 1896 ging mit der Glasgow District Subway die dritte Untergrundbahn der Welt, die dritte Metro des Vereinigten Königreichs und das bis heute einzige System Schottlands in Betrieb. Sie befährt eine rund 10½ Kilometer lange, vollständig im Tunnel liegende Ringstrecke in der Innenstadt und den westlich und südlich davon gelegenen Stadtteilen nördlich und südlich des Clyde. Sie verband zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung u. a. die innerstädtischen Fernbahnhöfe St. Enoch (1966 stillgelegt) und Queen Street (über die Station Buchanan Street), zudem liegt der Fernbahnhof Glasgow Central in fußläufiger Entfernung zur Station St. Enoch.

Erste Überlegungen für das System wurden 1887 vorgelegt und sahen eine Ost-West-Strecke zwischen dem Stadtzentrum rund um Buchanan und Argyle Street und dem vornehmen West End vor, 1888 wurden die Planungen durch eine Strecke südlich des Clyde und zwei Verbindungen unter dem Fluss hindurch zu einer Ringstrecke erweitert. Die Bauarbeiten wurden 1891 aufgenommen, der Großteil der beiden eingleisigen Tunnelröhren wurde bergmännisch und zu großen Teilen unter bestehenden Straßen erstellt, südlich des Clyde entstanden zwei kurze Abschnitte in offener Bauweise. Die tiefer gelegenen Tunnelabschnitte, die u. a. zur Unterquerung des Flusses erforderlich waren, wurden im Schildvortrieb aufgefahren.

Der Betrieb erfolgte zunächst mit Kabelantrieb, ab 1935 elektrisch über eine seitliche Stromschiene. Die Subway verwendet die seltene Spurweite von 1219 mm (4 englische Fuß), die ansonsten hauptsächlich bei Straßen- und einigen Nebenbahnen eingesetzt wurde, und hat einen Tunneldurchmesser von lediglich 3,35 Metern, weshalb nach heutigen Vorstellungen ungewöhnlich kompakte Fahrzeuge mit einer Breite von lediglich 2,34 Metern und einer lichten Höhe im Innenraum von weniger als 2 Metern eingesetzt werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass das System seit seiner Eröffnung nie erweitert wurde.[106][47]

- Paris

Die Stadt Paris und die Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris nahmen am 19. Juli 1900 den ersten Abschnitt der heutigen Linie 1 der Métro und damit die fünfte U-Bahn Europas in Betrieb. Sie verlief auf einer rund 10,3 Kilometer langen, vollständig unterirdischen Ost-West-Strecke von der Porte Maillot an der westlichen Stadtgrenze über das Zentrum am nördlichen Ufer der Seine bis zur Porte de Vincennes am östlichen Rand der Stadt. Sie folgte dabei zu großen Teilen dem bestehenden Straßennetz und verband eine Reihe bedeutender öffentlicher Einrichtungen und Bauwerke miteinander, darunter den Arc de Triomphe, die Avenue des Champs Élysées, die Place de la Condorde, das Louvre-Museum, das Pariser Rathaus sowie das Ausstellungsgelände der Weltausstellung von 1900 (siehe auch hier).

Die Stadt Paris war selbst Initiator und wesentliche planende, steuernde und finanzierende Instanz beim Bau der Métro und verfolgte von Anfang an den Aufbau eines sinnvoll strukturierten Gesamtnetzes. Dieses hatte eine Gesamtlänge von rund 65 Kilometern und setzte sich aus jeweils zwei Durchmesserlinien in Ost-West- (heutige Linien 1 und 3) und Nord-Süd-Richtung (Linien 4 und 5) sowie einer auf zwei Linien aufgeteilten Ringstrecke (Linien 2 und 6) zusammen. Die Bauarbeiten wurden im Frühjahr 1898 aufgenommen, die Umsetzung des gesamten Grundnetzes erfolgte bis 1910. Parallel wurden zudem umfassende Ausbauplanungen erarbeitet, deren Umsetzung sich aufgrund des Ersten Weltkriegs jedoch größtenteils bis in die 1930er Jahre verzögerte. Zudem baute die unabhängige Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris gleichzeitig zur Umsetzung des städtischen Netzes zwei private Nord-Süd-Strecken (heutige Linien 12 und 13), die 1910 und 1911 in Betrieb genommen wurden.[107]

- Wuppertal

1901 nahmen die bergischen Industriestädte Barmen und Elberfeld unter dem Namen Einschienige Hängebahn System Eugen Langen das heute als Wuppertaler Schwebebahn bekannte System in Betrieb. Die Hängebahn bildet eine Sonderform der Hochbahn, bei der die Züge nicht auf Schienen fahren, sondern unter dem Fahrbalken hängen. Nach heutigem deutschem Recht gehören Schwebebahnen wie U-Bahnen zur Gruppe der unabhängigen Bahnen innerhalb der Straßenbahnen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BOStrab i. V. m. § 4 Abs. 2 PBefG), werden allerdings durch den UITP nicht als U-Bahnen bzw. Metros anerkannt (siehe hier).

- Berlin

Die erste U-Bahn Deutschlands wurde am 15. Februar 1902 von der privaten Hochbahngesellschaft mit der Elektrischen Hoch- und Untergrundbahn in Berlin eröffnet. Der erste Teil der sogenannten Stammstrecke führte vom Bahnhof Potsdamer Platz über rund 6 Kilometer nach Osten bis Stralauer Tor (östlich von Schlesisches Tor; ab 1924 Osthafen, im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut). Der zweite Hauptteil der Stammstrecke zum Bahnhof Zoologischer Garten folgte knapp einen Monat später am 11. März 1902, die beiden verbliebenen kurzen Teilstücke nach Warschauer Brücke (heute: Warschauer Straße) und Knie (heute: Ernst-Reuter-Platz) gingen bis Ende desselben Jahres in Betrieb. Die Stammstrecke verlief größtenteils als Hochbahn, lediglich die Station Potsdamer Platz und der in Charlottenburg gelegene Abschnitt verliefen im Tunnel.

In rascher Folge wurden Erweiterungen umgesetzt, bis zum Jahr 1913 wurde – unter Einbeziehung der zur gleichen Zeit gebauten kommunalen U-Bahnen der damals selbstständigen Städte Schöneberg, Wilmersdorf und Dahlem – eine Streckenlänge von rund 36 Kilometern erreicht. Ab 1912 nahmen die Stadt Berlin und die AEG zudem Planungen für eigene Nord-Süd-Strecken zwischen Seestraße und Belle-Alliance-Straße (heute: Mehringdamm; U6) zur Erschließung der Innenstadt und zwischen Gesundbrunnen und Neukölln (U8) auf. Die Bauarbeiten für beide Strecken wurden vor Beginn des Ersten Weltkriegs aufgenommen, jedoch erst nach Kriegsende abgeschlossen. Bereits ab 1908 hatte die Hochbahngesellschaft zudem Planungen für eine Ost-West-Strecke zwischen Alexanderplatz und Friedrichsfelde erarbeitet (heute: U5), die jedoch erst nach dem Krieg weitergeführt wurden.

Dem U-Bahn-Bau ging ein längerer Planungs- und Abstimmungsprozess voraus; bereits ab 1880 hatten Siemens & Halske und die AEG der Stadt Berlin verschiedene konkurrierende Projektvorschläge für Hoch- und Untergrundbahnen vorgelegt, die jedoch u. a. mit Verweis auf fehlende Erfahrungen mit dem Bau von Eisenbahntunneln und elektrisch betriebenen Bahnen, der für den Tunnelbau ungeeigneten Beschaffenheit des Berliner Untergrundes und aus städtebaulich-stadtgestalterischen Gründen abgelehnt wurden. Nach umfangreichen Entwürfen und Erörterungen erreichte Siemens & Halske zuletzt die Zustimmung für den Bau eines Netzes, der Baubeginn erfolgte am 10. September 1896, rund vier Monate nach Eröffnung der vom Unternehmen für Budapest entworfenen und gebauten Földalatti. Am 12. April 1897 gründete Siemens & Halske gemeinsam mit der Deutschen Bank die Hochbahngesellschaft als Betreiber der künftigen U-Bahn.[20]

Parallel zur Umsetzung der Planung von Siemens & Halske eröffnete die AEG am 18. Dezember 1899 den Spreetunnel Stralau–Treptow, den ersten Unterwassertunnel und ersten im Schildvortrieb errichteten Tunnel Deutschlands. Dieser wurde durch die Straßenbahn der Berliner Ostbahnen befahren und diente der AEG als Versuchsanlage für den Bau von U-Bahn-Tunneln.

- Athen

1904 wurde die rund 9,7 Kilometer lange Vorortbahn zwischen Piräus und Athen elektrifiziert. Die Strecke verlief größtenteils oberirdisch, verfügte in Athen jedoch über einen mehrere hundert Meter langen Tunnel vor der 1895 eröffneten Endstation Omonia. Die Strecke wurde bis 1957 in insgesamt sechs Etappen nach Nordosten bis Kifissia verlängert und im Jahr 2000 nach umfangreichen Modernisierungen als Linie 1 in das zu diesem Zeitpunkt neu geschaffene Netz der Metro Athen integriert. Bis dahin wurde die Bahn lediglich Ilektrikós (dt. Elektrische) genannt.[60]

- Hamburg

Die letzte Eröffnung eines europäischen Betriebs vor Beginn des Ersten Weltkriegs erfolgte exakt zehn Jahre nach Eröffnung der Berliner Hoch- und Untergrundbahn am 15. Februar 1912 mit Inbetriebnahme der Hamburger Hochbahn. Die erste Strecke führte über rund 6,6 Kilometer vom Bahnhof Barmbeck (heute: Barmbek) über Berliner Tor und den erst sechs Jahre zuvor eröffneten Hauptbahnhof zum Rathaus im Zentrum der Innenstadt. Sie war Teil einer rund 17,5 Kilometer langen Ringstrecke durch die innere Stadt, die in drei weiteren Etappen schon bis zum 29. Juni 1912 vervollständigt wurde. Bis September 1915 wurden zudem Anschlussstrecken zum Hellkamp in Eimsbüttel, nach Ohlsdorf und nach Rothenburgsort (im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und anschließend abgebaut) fertiggestellt, sodass die Gesamtlänge des Netzes rund 27,9 Kilometer erreichte. Die Ringstrecke und der Ast nach Rothenburgsort verliefen größtenteils in Hochlage auf Viadukten, im nördlichen Teil des Rings auch auf einem Bahndamm, im Tunnel verliefen die Strecken in der Innenstadt, in Eimsbüttel und auf St. Pauli. Die Tunnelstrecken waren jeweils in offener Bauweise und mit Ausnahme der Stationen am Hauptbahnhof und am Berliner Tor in einfacher bzw. geringer Tiefenlage unter dem Straßenniveau angelegt worden.

Wie der Berliner Hoch- und Untergrundbahn ging der Hamburger Hochbahn eine längere Planungsgeschichte voraus; bereits Mitte der 1890er Jahre, das heißt während des Baus der Budapester Földalatti und etwa zum Zeitpunkt der Finalisierung der Berliner Planungen, trugen Siemens & Halske und AEG dem Senat einen gemeinsamen Entwurf für eine elektrische Hoch- und Untergrund nach Berliner Vorbild an. Nach einem eingehenden Systemvergleich, in dessen Rahmen u. a. auch eine Hängebahn nach Wuppertaler Vorbild und eine Unterpflasterstraßenbahn untersucht worden waren, entschieden sich Senat und Bürgerschaft für die grundsätzliche Verfolgung des Vorschlags des Berliner Konsortiums. Die Planungen wurden in enger Abstimmung mit Hamburg vertieft und sahen zuletzt die besagte Ringstrecke und ihre drei Anschlussstrecken vor. Der Beschluss der Bürgerschaft zur Beauftragung des Konsortiums mit dem Bau erfolgte am 2. Mai 1906, der Baubeginn folgte am 7. Oktober desselben Jahres.

Anders als Berlin hatte sich Hamburg bereits früh für die Finanzierung der U-Bahn aus dem eigenen Haushalt und die Trennung von Infrastruktur und Betrieb entschieden. Die Gründung der Hamburger Hochbahn AG (HHA) als gemeinsame Betriebsgesellschaft von Siemens & Halske und AEG erfolgte am 27. Mai 1911, nachdem das Konsortium im Vergabeverfahren als einziger Interessent eine Bewerbung eingereicht hatte.[108]

Nord- und Südamerika

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Parallel zur Entwicklung in Europa wurden rund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch in den Metropolen der Ostküste der Vereinigten Staaten und in Chicago sowie im argentinischen Buenos Aires erste U-Bahn-Netze aufgebaut.

- Boston

Die Stadt Boston nahm im März 1895 die Arbeiten an der Tremont Street Subway auf, einem Straßenbahntunnel, mit dem ein Großteil des sehr dichten innerstädtischen Straßenbahnverkehrs unter die Erde geführt und so sowohl der Nahverkehr verbessert als auch die Oberfläche entlastet werden sollte. Der Tunnel wurde zwischen September 1897 und September 1898 in mehreren Etappen zwischen Boylston im Süden und Haymarket in der Nähe des nördlichen Hauptbahnhofs North Station in Betrieb genommen und war die erste unterirdische Schienenstrecke auf dem amerikanischen Kontinent.